若者の情報収集の手段は何?若年層のSNS・ネット利用状況関連調査まとめ

2024/04/19

近年、すべての世代においてインターネット利用時間が増加しており、特に若年層は「テレビよりネット動画」、「新聞よりネットニュースをよく利用する」傾向が強くなっています。

さらに、10代20代の若者は検索エンジンよりもSNSで情報収集する人が多く、ニュースから交通情報まで、X(Twitter)などリアルタイムで生の声が反映されるメディアを好んで利用するようです。

本記事では、こういったインターネットやSNSの利用状況に関するデータをまとめ、若者に焦点を当てて考察していきます。

本記事は企業のSNSマーケティングを包括的に支援をしているガイアックスが解説しています。運用実績10年以上、大手企業を中心に累計1,000社以上の運用実績があります。

SNS運用、SNSキャンペーンに興味のあるご担当者様は、ガイアックスにご相談ください。

※編集部注

2024年4月19日:最新情報をもとに加筆修正しました。

2023年5月8日:最新情報をもとに加筆修正しました。

2020年6月23日:最新情報をもとに加筆修正しました。

2018年10月1日:最新情報をもとに加筆修正しました。

2018年5月1日:最新情報をもとに加筆修正しました。

- ■目次

- 若年層のSNS利用状況について

- 若年層の生活に根付くメディア

- 動画・ライブ配信コンテンツ利用状況

- SNSでの情報収集をどのように利用しているか

- SNS広告についての調査

- SNSに関するトラブルについての調査

- まとめ

※記事内の画像は、調査結果URLより引用しています。

【毎月配布!】月次SNSトレンドニュース解説レポートはこちらから!

▲SNS運用担当者に役立つ事例集・レポート各種は無料で入手できます。資料の一覧はこちらから!

1. 若年層のSNS利用状況について

インターネットの利用状況の変遷。若年層と他年代との違いは?

- 調査機関:総務省 情報通信政策研究所

- リリース日:2022年8月26日

- 調査対象期間:2021年11月30日~2021年12月6日

- 調査対象者:13歳から69歳までの男女1,500人

10~30代はテレビよりネット利用時間のほうが長い

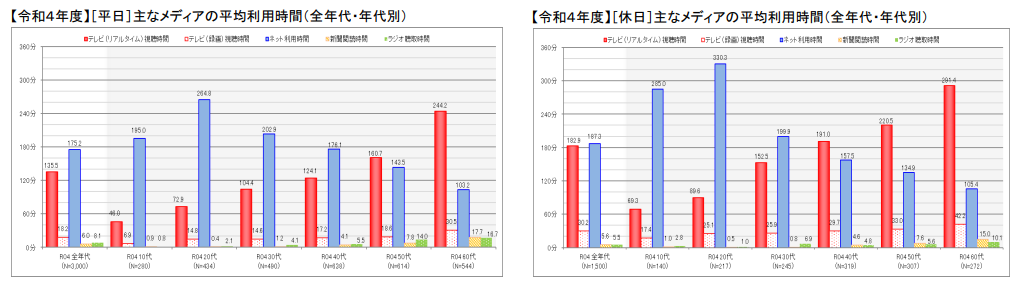

平均利用時間は全年代で平日、休日ともに「テレビ(リアルタイム)視聴」及び「インターネット利用」が長い傾向が継続しています。

「テレビ(リアルタイム)視聴」と「インターネット利用」の平均利用時間を比較すると、 特に10から30代の平均「インターネット利用」時間が、平日、休日ともに長い傾向にあるようです。

ソーシャルメディアの利用状況

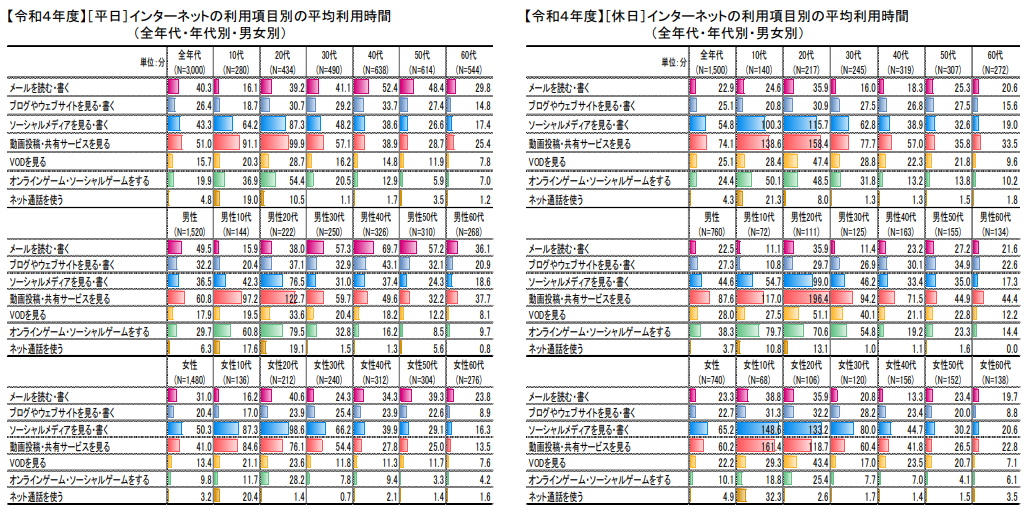

インターネット利用時間のうち、10から20代は「ソーシャルメディアを見る・書く」と「動画投稿・共有サービスを見る」に費やす時間がほかの世代に比べ圧倒的に多く、10から20代の女性は「ソーシャルメディアを見る・書く」、10から20代の男性は「動画投稿・共有サービスを見る」において特にその傾向が顕著に見られます。

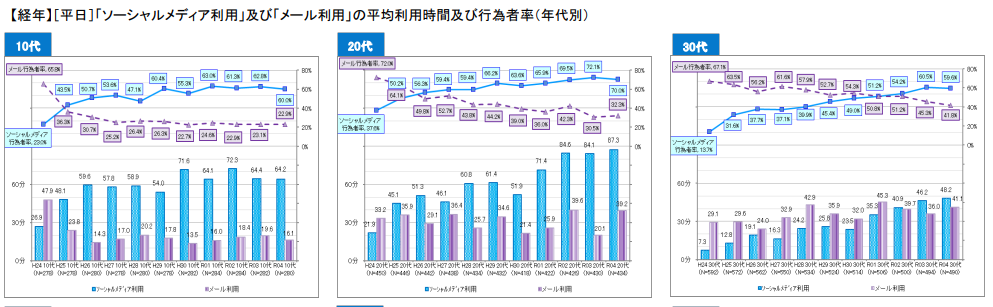

さらに、下図では10から30代のソーシャルメディアの行為者率(調査日1日あたりの情報行動を行った人の比率)が年々高い水準で推移しています。

ソーシャルメディアとメールの行為率を比較すると、10代及び20代では圧倒的にソーシャルメディアの行為率が高く、30代ではここ数年でソーシャルメディアがメールの行為率を上回っています。

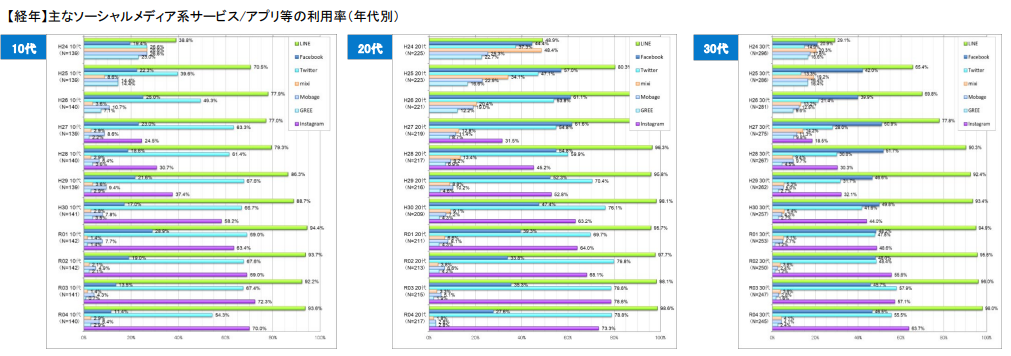

10代から30代のソーシャルメディア系サービス・アプリ等の利用率を見ると、LINEの利用率が圧倒的に高くなっています。

次いで10代では、Instagram、X(Twitter)、20代ではX(Twitter)、Instagram、30代ではInstagram、X(Twitter)の順に高くなっており、InstagramとX(Twitter)の利用率の高さもうかがえます。

詳しい調査結果は以下をご覧ください。

調査結果URL:

https://www.soumu.go.jp/iicp/research/results/media_usage-time.html

『令和5年度(2023年度)調査結果概要』

SNS は「情報収集手段」としての役割がより顕著に

- 調査機関:株式会社JTB総合研究所

- リリース日:2024年1月16日

- 調査対象期間:2023年11月2日~11月3日

- 調査対象者:首都圏・名古屋圏・大阪圏に住む18歳から69歳までの男女10,000名のうち、プライベートでスマートフォンを利用し、過去1年以内に1回以上の国内旅行(日帰りも含める)をしたことがある1,030名

SNSの利用目的は、コミュニケーションから情報収集へと変化

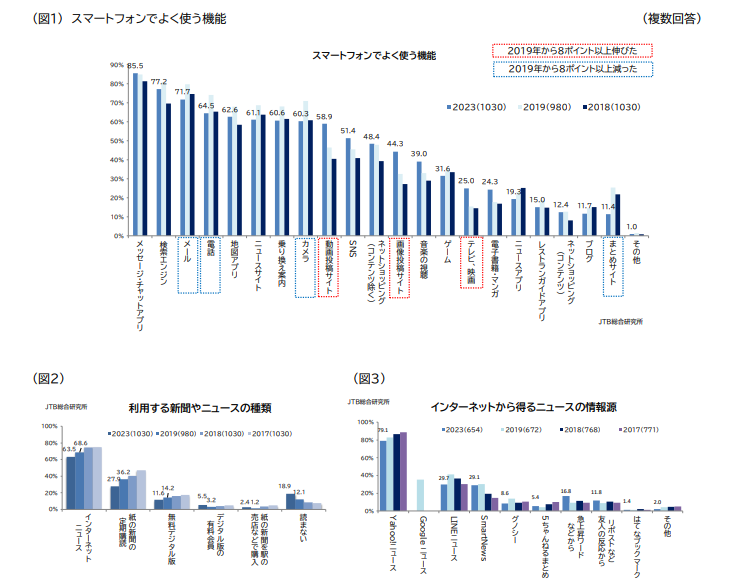

スマートフォンの機能でよく使われているものを見ると、メッセージやチャットアプリが1位を占めており、ポイントも年々増加傾向にあります。

また、ニュースサイトもよく使われています。図2を見ると、ニュースを読むツールとしてインターネットが一番多く、紙の新聞を定期購読したり、売店などで購入する割合は年々減少しています。

さらに、さまざまなインターネットニュースがある中、一番利用率が高いのがYahoo!ニュースです。(図3参照)

そのほかの情報源として、SNSの「急上昇ワード」や「リポストなど友人の反応から」の割合も上昇しており、この結果は、SNSが単なるコミュニケーションツールではなく、情報収集ツールとしても利用されていることを意味しているのではないでしょうか。

YouTube、X(Twitter)、Instagram、TikTokの利用率がアップ

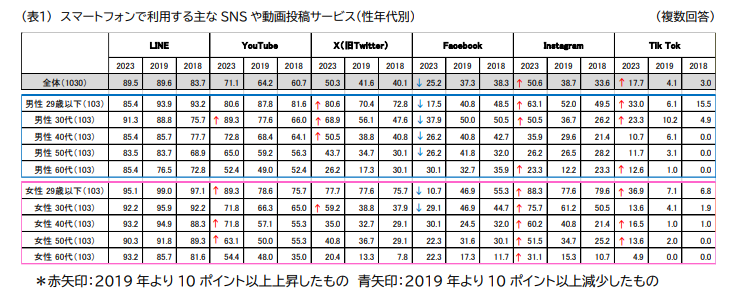

スマートフォンで多く利用されているSNSや動画投稿サービスは、LINE、YouTube、Instagram、X(Twitter)が上位を占めています。

2019年より10ポイント以上アップしているのが、InstagramとTikTokで、若年層を中心に利用率が高まっています。一方、2019年より10ポイント以上減少しているのが、Facebookとなっています。

詳しい調査結果は以下をご覧ください。

調査結果URL:

https://www.tourism.jp/wp/wp-content/uploads/2024/01/smartphone-travel-consumption.pdf

10代は同一SNSに複数アカウントを持つ人が6割も!15~49歳対象「若者のスマホ利用実態調査」

- 調査機関:ビッグローブ株式会社

- リリース日:2017年3月28日

- 調査対象期間:2017年3月13日~3月15日

- 調査対象者:スマホを所有する15歳~49歳の男女800名

2017年3月に行われたビッグローブによる「スマホ利用実態調査」によると、同一のSNSにおいて複数のアカウントを持ち使い分けているという人は全体の46%。10代では、なんと6割以上となっています。

「オンとオフを切り替えたい」、「趣味限定のアカウント」、「人間関係の愚痴を吐き出すため」など、理由はさまざまですが、普段の自分とは別の一面を使い分けたいと考える若者が多いということかもしれません。

詳しい調査結果は以下をご覧ください。

調査結果URL:

http://www.biglobe.co.jp/pressroom/info/2017/03/170328-1

10~20代女性の「ソーシャルメディアに対する意識と使い方」

- 調査機関:株式会社博報堂DYメディアパートナーズ

- リリース日:2017年6月20日

- 調査対象期間:2017年1月26日~2017年2月10日

- 調査対象者:15~69歳の男女2,496名

株式会社博報堂では、毎年メディアへの接触状況を調査分析する「メディア定点調査」が行われています。

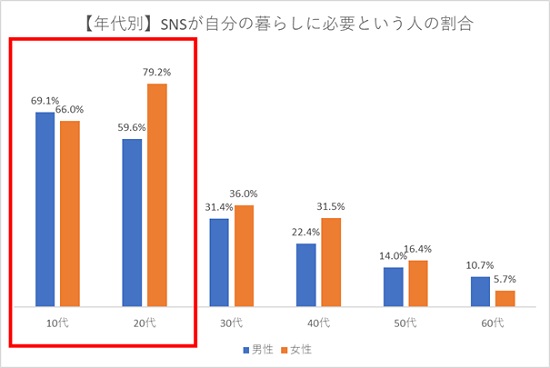

2017年度の調査結果によると、SNSが暮らしに欠かせないと答えた人の割合は10代20代が突出して高いです。

SNSを通じて友人や知人がシェアした情報に触れたり、SNSから得た情報がきっかけでテレビを見たりする人も10~20代が飛びぬけて高く、若者にとってSNSは行動に影響を与える大きな存在であることがうかがえます。

詳しい調査結果は以下をご覧ください。

調査結果URL:

http://www.hakuhodody-media.co.jp/column_topics/column/media_environment/20170920_19228.html

2. 若年層の生活に根付くメディア

10~20代の3割強が親しい人と「オンラインでつなぎっぱなしで過ごすことがある」

- 調査機関:株式会社博報堂DYメディアパートナーズ

- 調査対象期間:2022年1月20日~2022年2月4日

- 調査対象者:東京都の15~69歳の男女652名

コロナ禍で在宅時間が増えた結果、長時間のオンラインコミュニケーションや離れた場所にいる人とのオンラインによるコンテンツ同時視聴といった、新しいメディア行動が生まれました。

その兆しは特に若年層に顕著に見られます。

親しい人と「オンラインでつなぎっぱなしで過ごすことがある」という回答は全体では2割弱(16.2%)ですが、10~20代は3割強。

また、別の場所にいる親しい人と「オンラインでコンテンツを同時視聴することがある」は全体では1割ですが、20代は約3割に上ります。

メディアサービスのデジタル化は進み、オンラインによるつなぎっぱなしのコミュニケーションやコンテンツの同時視聴といった新たなメディア行動は、若年層に根付き始めているようです。

SNSは欠かせない情報源、一方で複数の情報源で確からしさを確認

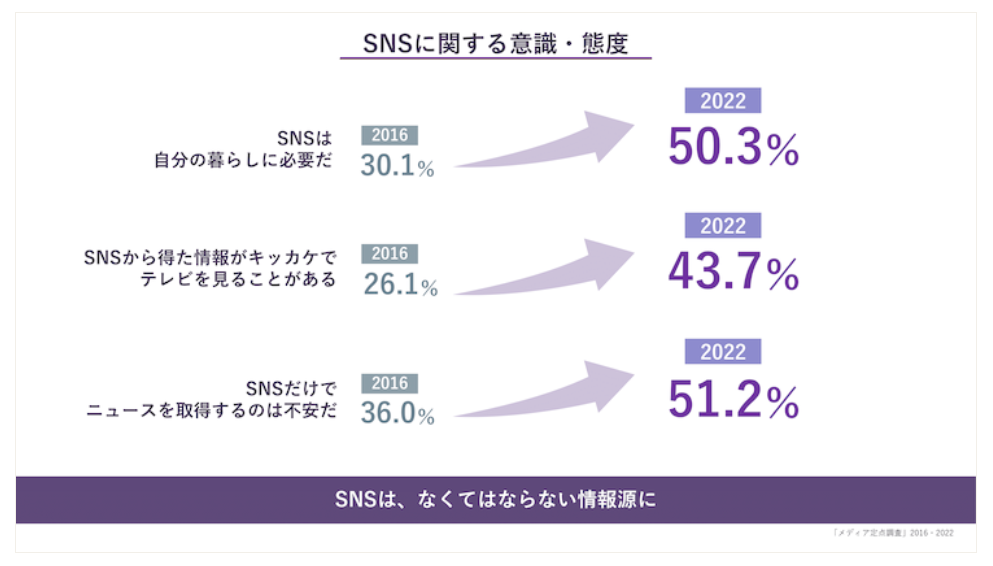

SNSについて「SNSは自分の暮らしに必要」と回答した人は、この6年間で20pt以上伸びています。

同時に「SNSの情報がキッカケでテレビを見ることがある」のポイントも6年間で20pt近く上昇しており、一次情報をまずSNSで収集する人が増えたことが分かります。

一方、「SNSだけでニュースを取得するのは不安」という意識も上昇しています。

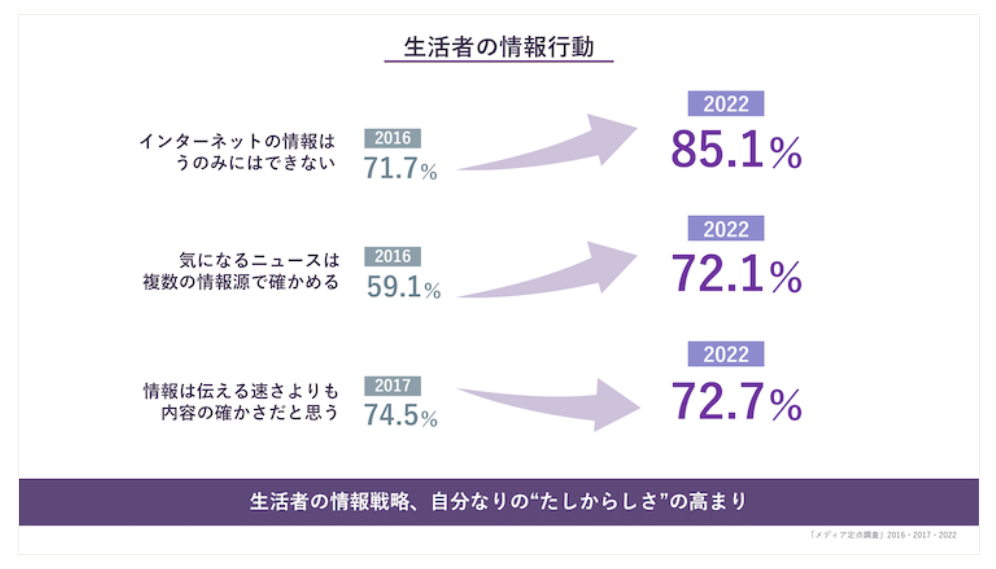

「インターネットの情報はうのみにはできない」が85.1%、「気になるニュースは複数の情報源で確かめる」が72.1%といったように、インターネット上のニュースは情報で溢れているため、一つの情報を信じるのではなく、複数のニュースから自分で確度の高い情報を構築していると言えるのではないでしょうか。

詳しい調査結果は以下をご覧ください。

調査結果URL:

https://www.hakuhodody-media.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/HDYMPnews20220525.pdf

https://mekanken.com/contents/2363/

Z世代のSNSの利用目的と、よく使うSNSプラットフォーム

- 調査機関:ネオマーケティング運営の「アイリサーチ」

- リリース日:2021年1月20日

- 調査対象期間:2021年12月2日~2021年12月20日

- 調査対象者:アイリサーチ登録モニターのうち、全国の15~25歳の男女6,953名

ネオマーケティングが運営するアンケートサイト「アイリサーチ」のシステムを利用したWEBアンケート方式の調査結果がこちらです。

この調査では、Z世代を1996~2015年生まれと定義し、調査しています。

Z世代は79.8%もの回答者がSNSを普段の情報源として利用していると回答しており、最もチェックしている情報源という質問に対しても、SNSがトップで55.8%となっています。

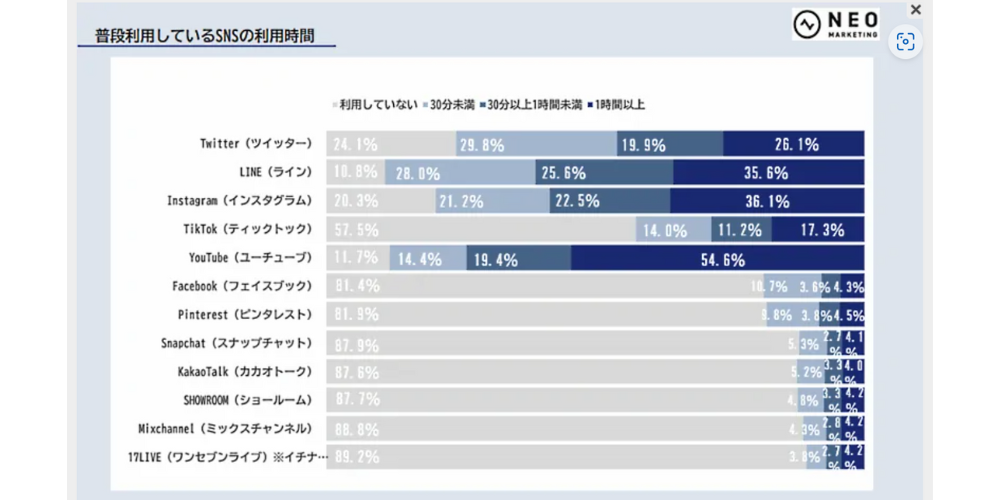

SNSの利用時間

普段から1時間以上使用するとの回答が最も多かったのはYouTubeで54.6%、それに続くのがInstagramの36.1%、LINEが35.6%、X(Twitter)は4番目で26.1%、TikTokは17.3%という結果でした。

つい開いてしまう、見てしまう、と回答した割合がいずれも40%を超えており、Z世代にとってSNSは、かなり中毒性が高いという印象があるようです。

SNSの利用目的

SNSを利用する目的として一番多いのが「暇つぶし」、そして「ショッピング前の情報収集のため」と答えた割合は、X(Twitter)10.8%、Instagram21.3%、TikTok10.0%、YouTubeは11.7%でした。

いずれにしてもSNSが日常生活の一部になってきているのが明白であり、企業にとっていかにSNSマーケティングが重要になってきているか、これらの調査結果からも読み取ることができます。

調査結果URL:

https://neo-m.jp/investigation/3441/

Z世代はSNSアカウントをどう使い分ける?

- 調査機関:株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

- リリース日:2023年3月29日

- 調査対象期間:2023年2月

- 調査対象者:15~25歳の高校生・大学生・短大・専門学校生465名

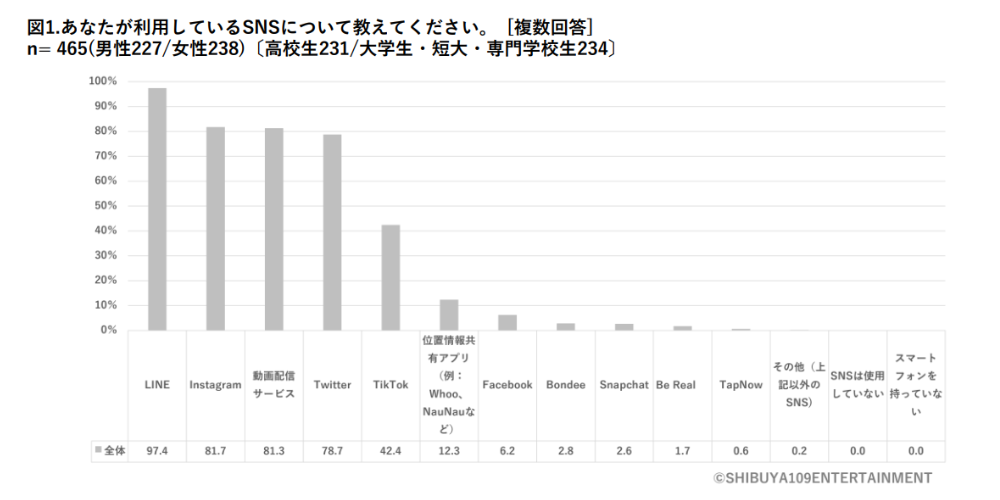

どのSNSを使っているか

株式会社SHIBUYA109エンタテイメントの調査によると、LINE、Instagram、動画配信サービス、X(Twitter)は使用率が約8割となっており、ほとんどのZ世代が使用しているようです。

対して、Facebookの利用率が6.2%と一桁台になり、かなり低下していることが分かりました。現在使用者数が伸びているTikTokは42.4%の利用率となっており、まだまだ増加すると予想されています。

BondeeやBeReal等の新しいSNSも注目されていますが、利用率は5%以下です。

しかしグループインタビューで、BeRealに関して、

「周りが使いはじめて自分もはじめた。今は主にサークルの友達同士で使って楽しんでいて、Instagramのサブアカウントにも載せないような、なんでもない写真を載せている。自分も投稿しないと友達の投稿も見られないので投稿しているが、基本的には通知が来てすぐその場で撮影した写真を投稿するアプリなので(そもそも投稿ネタを考える必要がなく)ネタ切れも起きない」

という意見も聞かれたそうです。

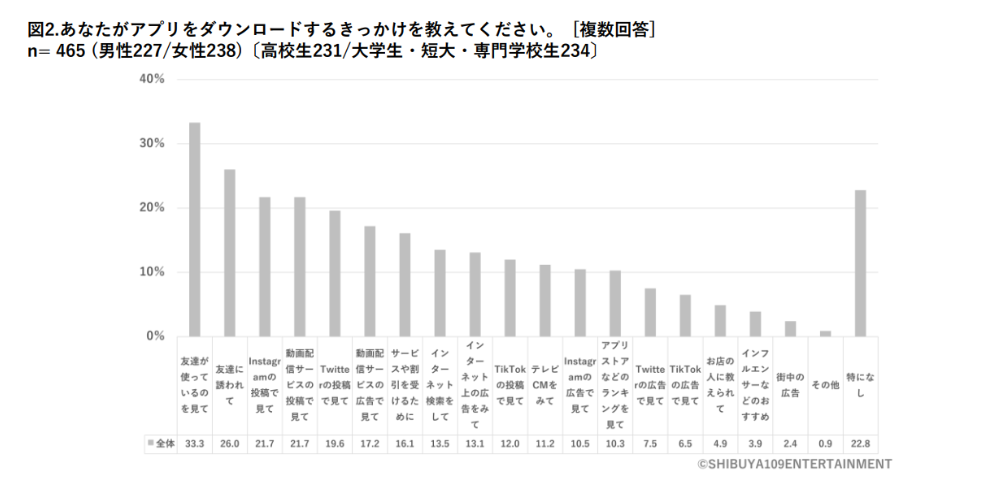

友達が使用しているのを見たからなど、身近な人が使用していることをきっかけにアプリをダウンロードすることも多いという意見もありました。

2020年の調査では、「友達の口コミ(38.5%)」と同様に「アプリストアのランキング(34.8%)」も上位でしたが、現在アプリストアランキングを参考にしているのは10.3%と減少しています。

この結果から、他人の口コミよりも身近な人間の意見やおすすめの影響力が上昇しているという結果がはっきりと出ています。

SNSの使い分け

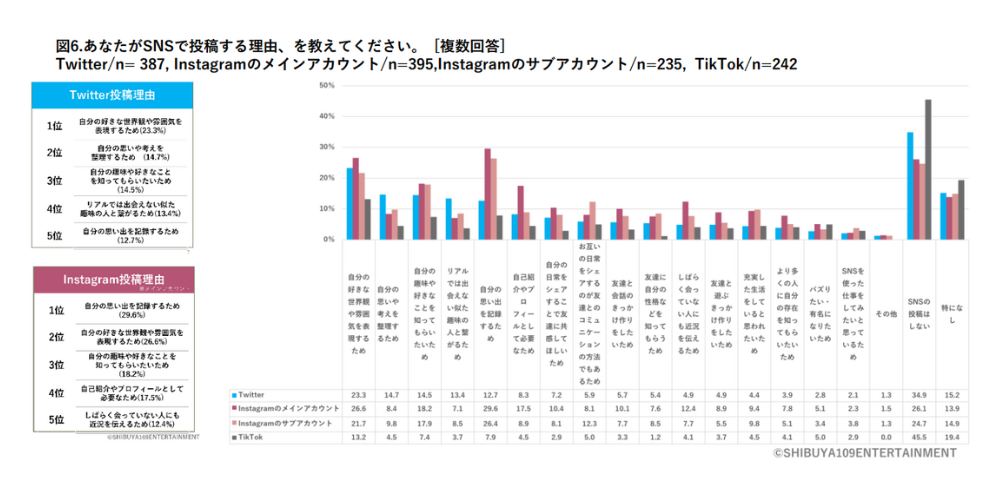

調査によると、Z世代はSNSごとに使い分けているようです。

例えばX(Twitter)では「投稿はしない(34.9%)」が最も高く、投稿する理由としては「自分の好きな世界観や雰囲気を表現するため(23.3%)」「自分の思いや考えを整理するため(14.7%)」「自分の趣味や好きなことを知ってもらいたいため(14.5%)」がTOP3の回答でした。

Instagramのメインアカウントについては、「自分の思い出を記録するため(29.6%)」「自分の好きな世界観や雰囲気を表現するため(26.6%)」「自分の趣味や好きなことを知ってもらいたいため(18.2%)」がTOP3となり、「投稿しない」は26.1%でした。

そしてそれぞれのSNSアカウント所持数もInstagramが平均2.28個、X(Twitter)が2.45個、TikTokが1.54個となっており、複数利用が当たり前になっています。

調査結果URL:

https://www.shibuya109.co.jp/news/4644/

Z世代は企業のSNSプロモーションをどう捉えるのか

- 調査機関:PROMOTION+B

- リリース日:2022年11月8日

- 調査対象期間:2022年10月24日~2022年10月31日

- 調査対象者:15~34歳の未婚435名

SNSは企業のマーケティングツールとして必要不可欠になってきています。

特にSNSネイティブであるZ世代は、現在の企業公式アカウントによるSNSマーケティングや広告に対してどういった印象を抱いているのでしょうか。

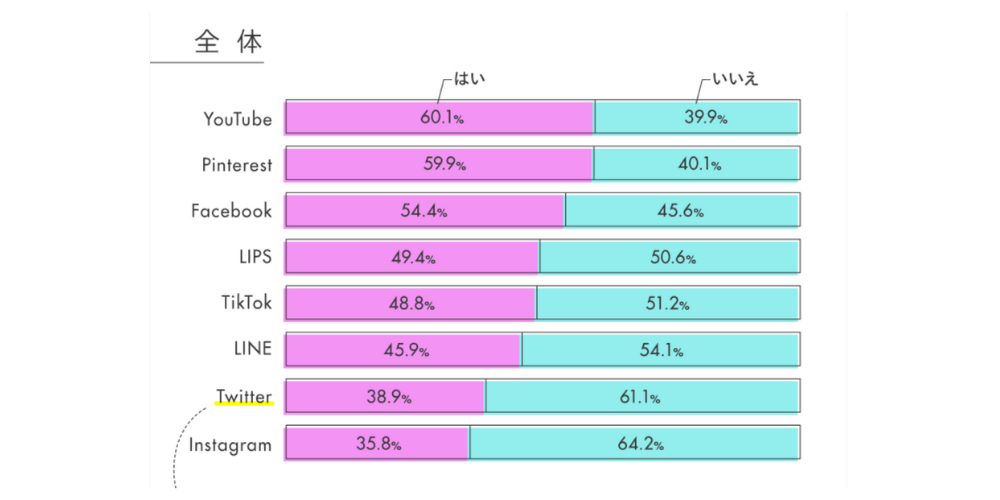

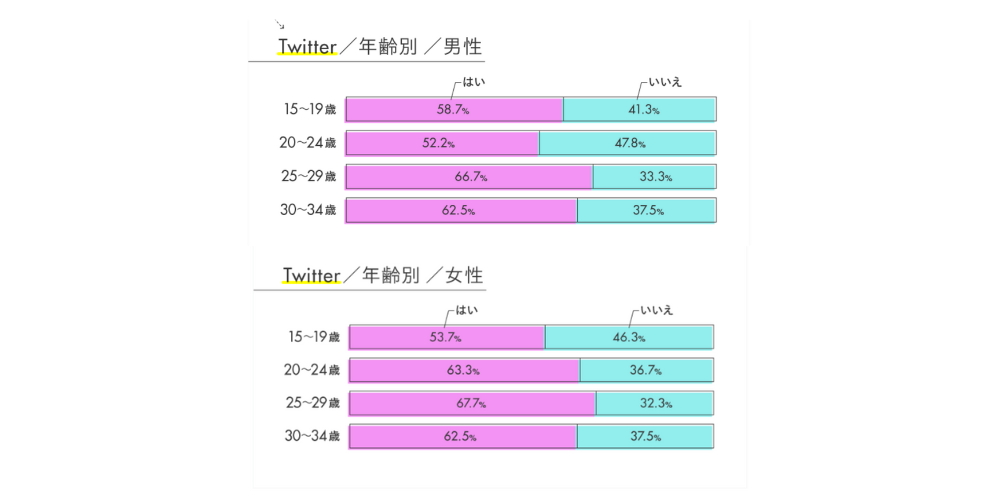

PROMOTION+Bの調査によると、回答者の半数がLINE、X(Twitter)、YouTube、Instagramなどのアカウントで企業の公式アカウントをフォローしているとの結果が出ています。

▼Q.SNSなどで企業公式アカウント(ファッションブランドを除く)をフォローしていますか。

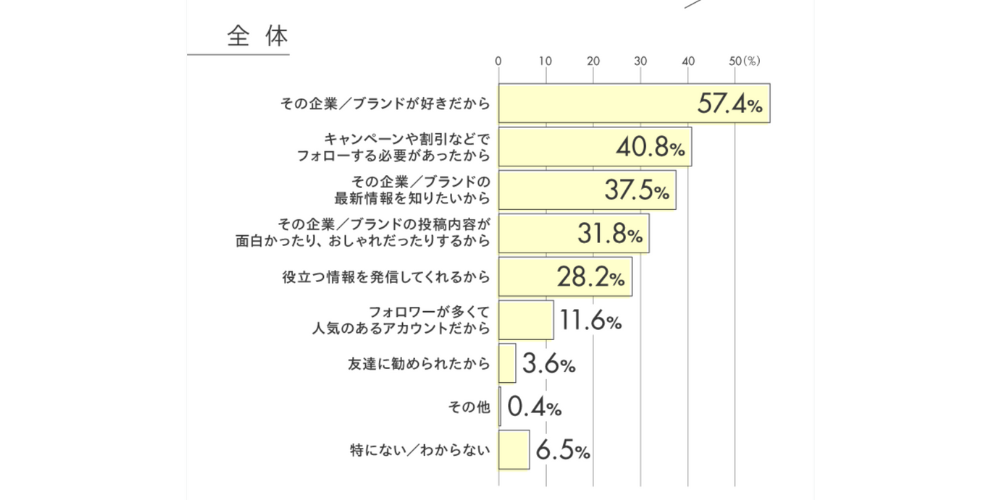

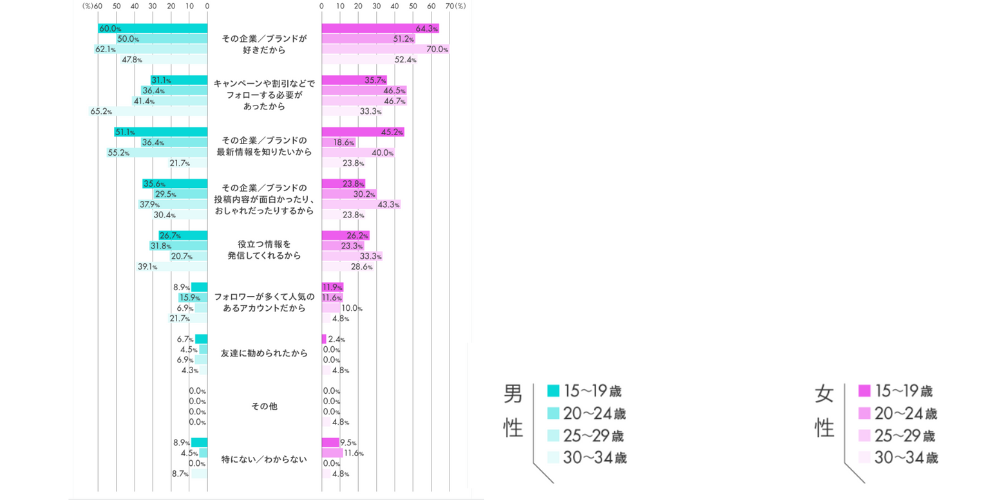

その理由としては、「その企業/ブランドが好きだから」「キャンペーンや割引などでフォローする必要があったから」「その企業/ブランドの最新情報を知りたいから」が全体のトップ3となっています。

▼Q.どんなきっかけで企業のSNSアカウントをフォローしますか。

好きな企業/ブランドの応援や最新情報の収集のためだけではなく、キャンペーンや割引もフォローの大きなきっかけになるようです。

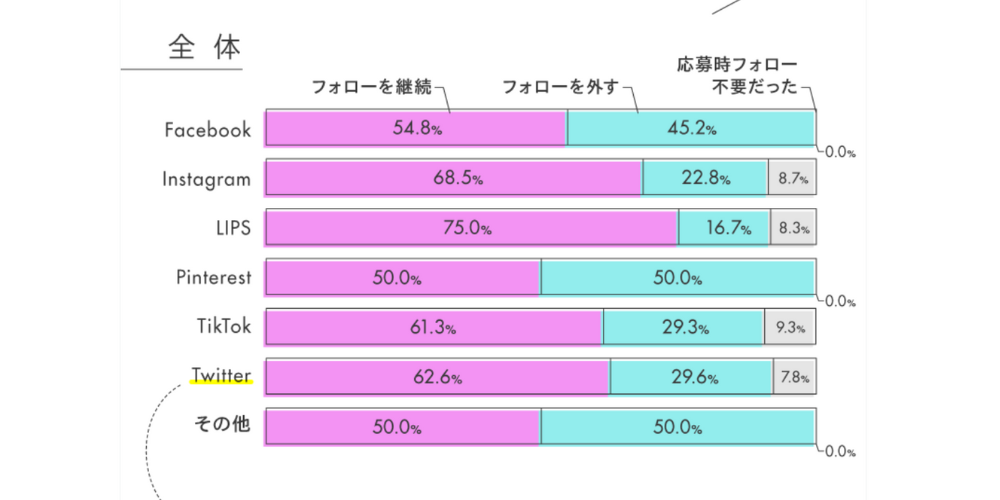

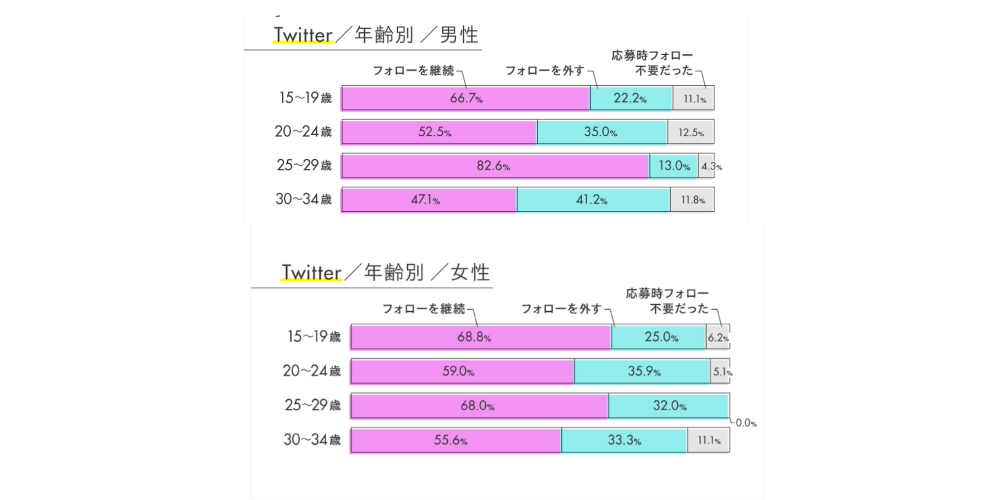

キャンペーンのためにアカウントをフォローした場合でも、そのキャンペーンが終了したからといってフォローをすぐ外すわけではなく、そのままフォローを解除しないユーザーが多いようです。

新規フォロワーを獲得することが目的であれば、キャンペーンも効果的な施策のひとつだと、この結果からいえます。

▼Q.キャンペーン終了後に企業の公式アカウントのフォローを外しますか?一番多い行動をお教えください。

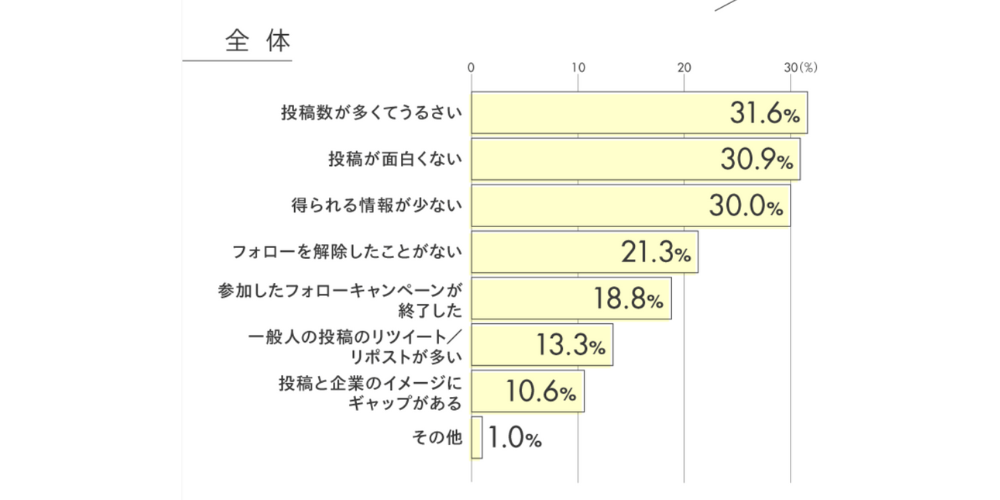

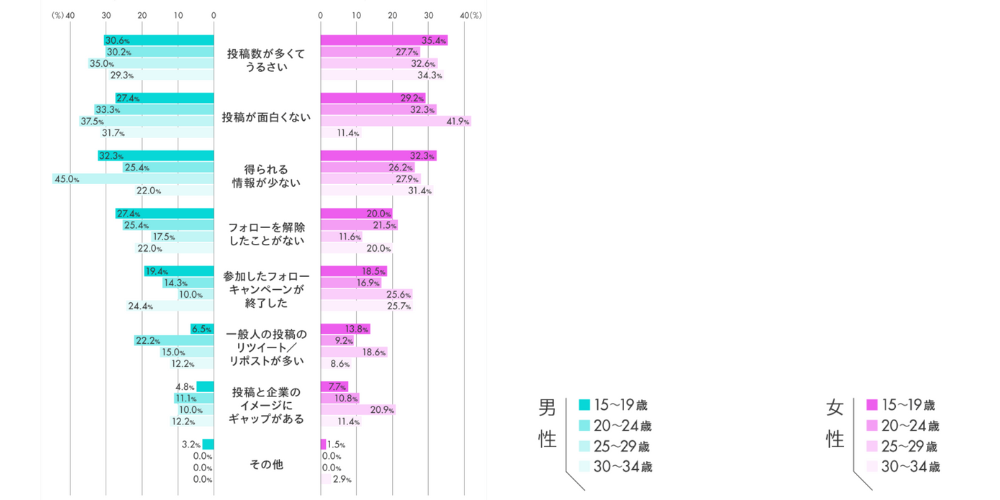

それに対して、「投稿数が多くてうるさい」「投稿が面白くない」「得られる情報が少ない」場合はフォローを解除するという回答も多く見られました。

運営の仕方によってはフォロワーをうんざりさせてしまったりする可能性もあるので、どのようにSNSマーケティングしていくのかしっかりとした戦略が必要です。

▼Q.企業アカウントのフォローを解除するきっかけを教えてください。

企業アカウントをフォロー解除するのは、投稿数が多いと感じるとき、面白くない投稿、有益な情報が得られないと感じたときが多くなっています。

継続してフォローしてもらうには、フォロワーのニーズを正しく理解し、求められる投稿を配信し続ける必要があります。

調査結果URL:

https://note.com/promotionplusb/n/n27ad416900d8

若年層のSNSながら利用の実態

- 調査機関:SORENA

- リリース日:2020年11月5日

- 調査対象期間:2020年夏季

- 調査対象者:15歳~24歳の男女800名

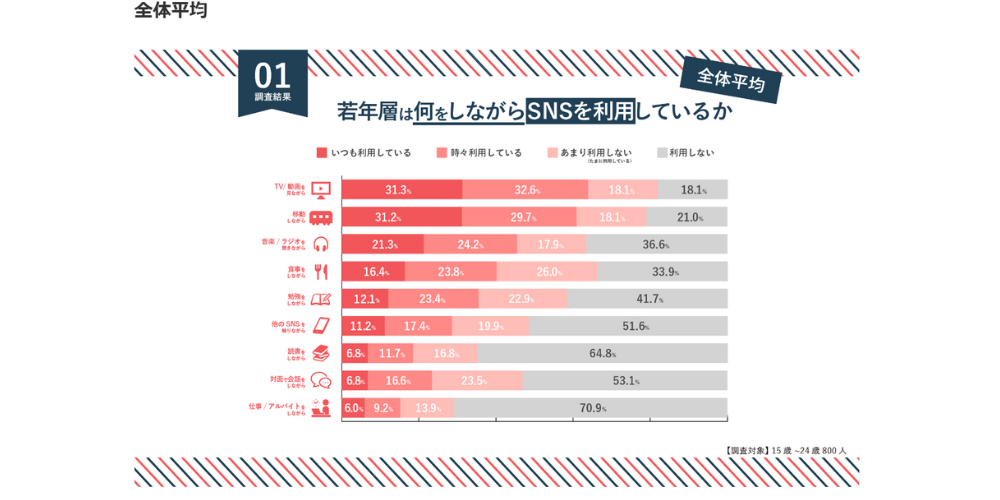

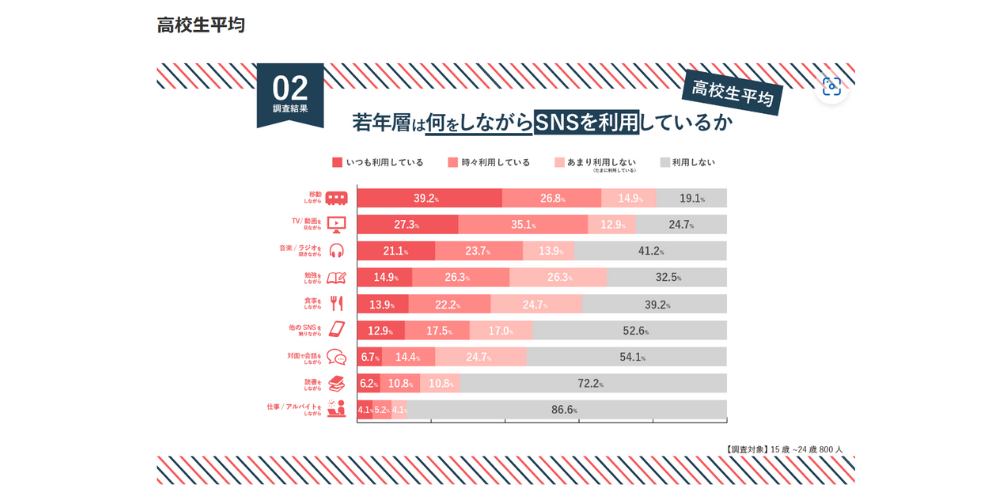

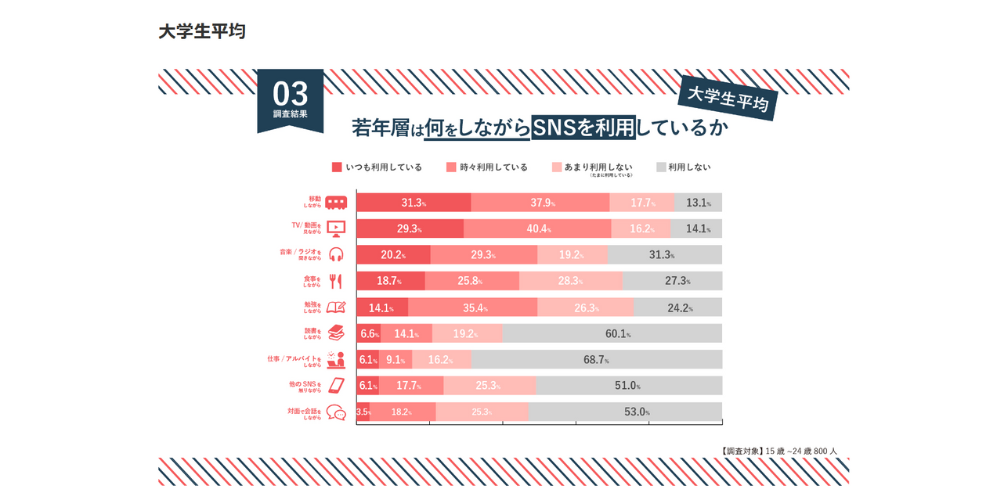

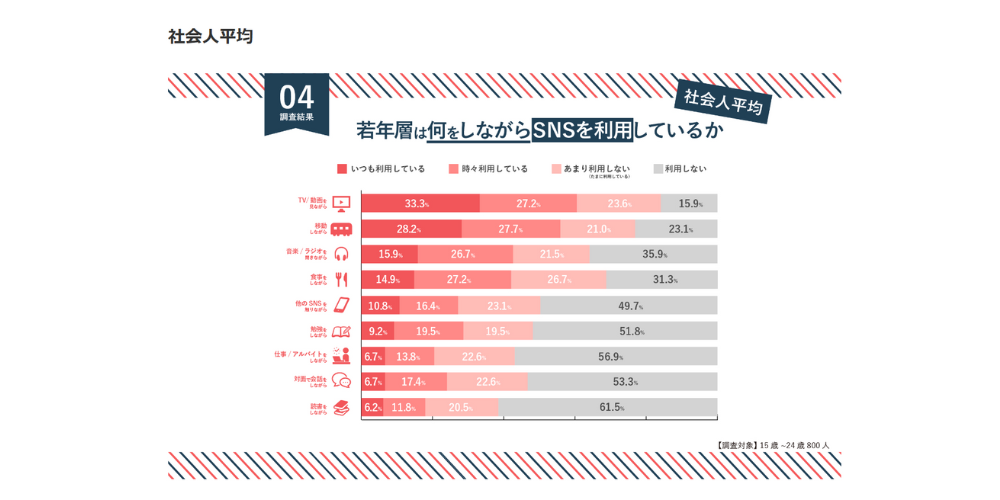

限られた時間の中で、複数の作業を同時に行うマルチタスク化が進む昨今、若年層はSNSを利用する際にどのようなことを同時に行っているでしょうか。

若年層平均で、最も多く回答があったのは「TV/動画を見ながら」SNSを利用するでした。次いで「移動しながら」SNSを利用すると答えた人が僅差となっています。その他にも「音楽・ラジオを聴きながら」「食事をしながら」「勉強をしながら」も、全体の60%以上の人が当てはまるという結果でした。

特に大学生のSNSのながら利用が多く、「TV/動画を見ながら」「移動しながら」SNSを利用するという人が70%近くに及んでいます。

若年層はくつろいでいる時や、移動中のちょっとした暇つぶしのためなどに、SNSを開いて見ていることが多いことがこの結果から分かります。

調査結果URL:

https://sorena.media/article/673

3. 動画・ライブ配信コンテンツ利用状況

若年層と他年代では動画利用状況が変化

- 調査機関:株式会社ジャストシステム

- リリース日:2020年3月3日

- 調査対象期間:2019年1月~2019年12月

- 調査対象者:17~69歳の男女1,100名

6割以上の10代が毎日動画を視聴・平均的な視聴時間も長い

2019年の調査結果では、動画コンテンツを毎日視聴している人がもっとも多く、全体で3割以上。そして、10代、20代に限るとその割合がさらに増し、10代の6割以上、20代の4割以上が毎日視聴しています。

2017年からのデータをみると、動画を毎日視聴する人の割合は緩やかな上昇傾向にあることがわかります。

続いて、週に1日以上動画コンテンツを視聴する人の平均的な視聴時間は、全体では60分未満がもっとも多く3割弱でした。

しかし、10代は120分以上視聴する人が4割弱と、他年代と比べても高いです。20代でも120分以上が2.5割ほど回答でした。

10~20代は他年代と比べると、毎日動画を視聴する率が高く、視聴時間も長いことが分かります。

ライブ動画視聴のプラットフォームNo.1はYouTube。10~20代の3割近くが毎日視聴

ライブ配信を見るプラットフォームとして最も利用されているのはYouTubeでした。

YouTubeでライブ動画を見た経験がある人は、全体では7割、10代に至っては9割近くと、圧倒的な割合です。

また、YouTubeにはおよびませんが、Instagramも若年層に人気で、10代の5割以上、20代の3割以上がライブ配信を視聴しています。

さらに、ライブ配信の視聴頻度は、全体では1ヵ月に1日未満がもっとも多いものの、10~20代の3割近くが毎日視聴していると回答しています。

この数字は他年代と比べ、約4~7倍高い値です。

詳しい調査結果は以下をご覧ください。

調査結果URL:

https://www.justsystems.com/jp/marketing-research/report/report-video-20200303/

10代女性に聞いた!生配信アプリ、どれ使ってる?

- 調査機関:株式会社マイナビ

- リリース日:2020年3月3日

- 調査対象期間:2020年2月4日~2020年2月29日

- 調査対象者:13-19歳のマイナビティーンズ会員219名

SNSでのコミュニケーションはリアルタイムでが10代の最新トレンド

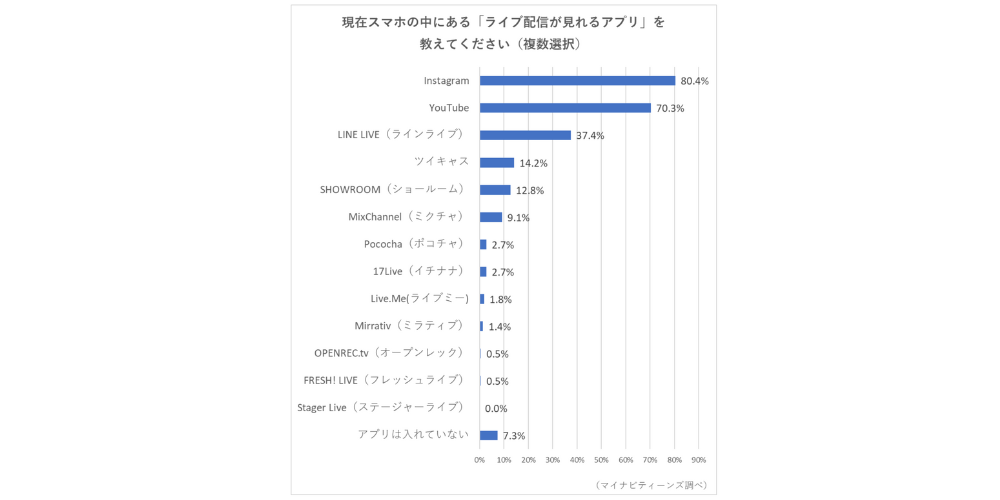

Instagramのライブ配信機能や、LINEで加工した動画を配信できるLINE LIVEなどの人気が高いようです。

スマートフォンで簡単におしゃれでかわいい加工ができ、友人とリアルタイム動画を共有するというのが、遊び兼コミュニケーションの一環ということなのでしょう。

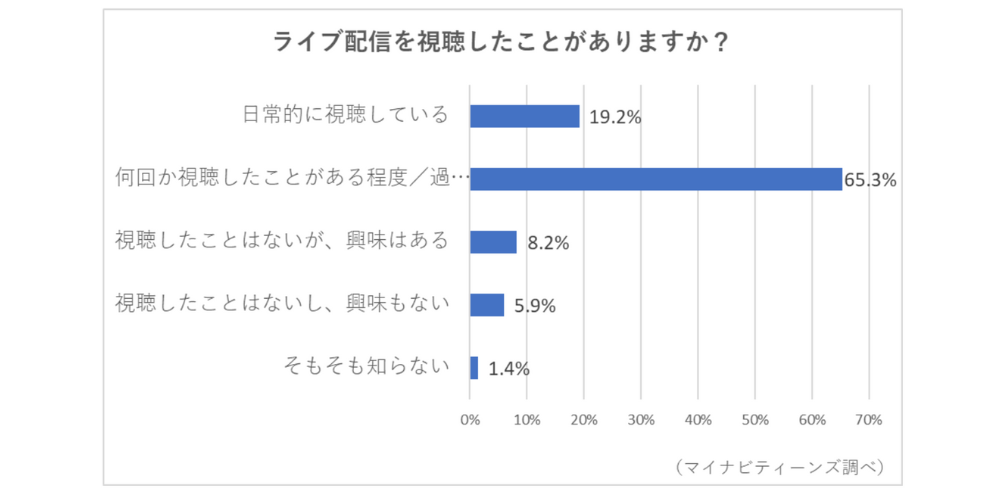

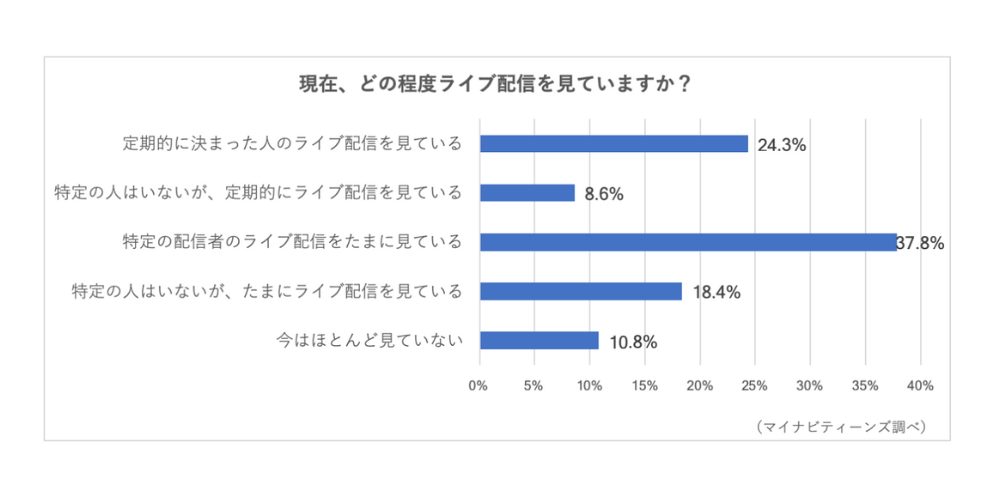

19.2%の10代女子が日常的にライブ配信を視聴していると回答しています。また、何回か視聴したことがある程度と回答した割合が一番多く、65.3%でした。

半数以上がライブ配信を視聴したことがあるという結果から、10代女子のライフスタイルに浸透してきていることが分かります。

また、定期的に決まった人のライブ配信を見ていると回答した割合は24.3%、特定の配信者のライブ配信をたまにみていると回答した割合は37.8%でした。

ライブ配信をほとんど見ていないと回答したのは10.8%でしたが、全体的な結果を見ると何かしらのライブ配信を見ていると回答した割合が多いという結果でした。

詳しい調査結果は以下をご覧ください。

調査結果URL:

https://teenslab.mynavi.jp/column/research_liveapp/

関連記事:

Instagram「ライブ配信」機能を徹底解説!見方や配信、設定方法まとめ

スマートフォンでの閲覧、10代は「動画」「ゲーム」、20代は「動画」

- 調査機関:株式会社ジャストシステム

- 調査対象期間:2019年4月26日~2019年5月1日

- 調査対象者:17歳~69歳の男女1,069名

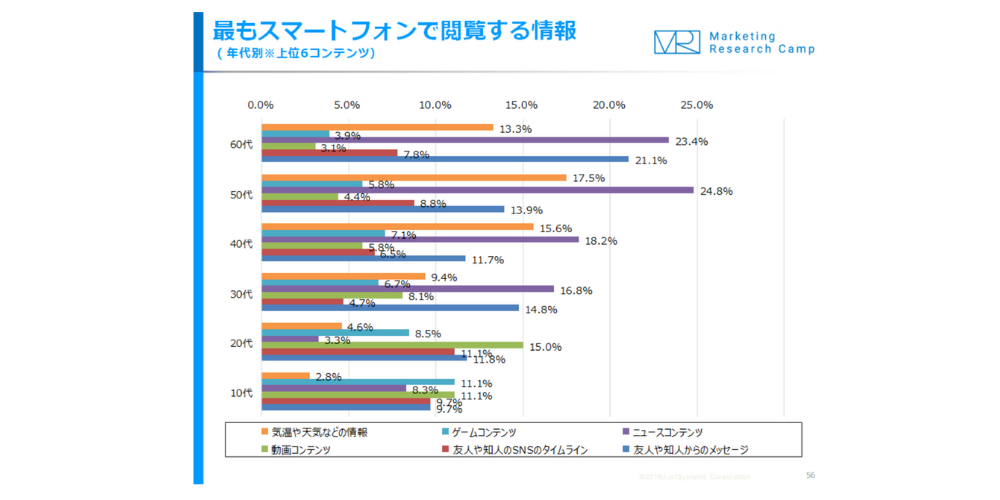

10代の回答者によると、スマホで最も多く閲覧しているコンテンツは「動画」「ゲーム」でともに、11.1%、次いで「友人や知人からのメッセージ」「友人や知人のSNSのタイムライン」「写真や画像」がともに、9.7%という結果でした。

20代は「動画」が最も多く15.0%、次いで「友人や知人からのメッセージ」が11.8%という結果が出ています。

特に50代と60代が多く閲覧する「気温や天気などの情報」は、10代は8.3%と低くなっています。

調査結果URL:

https://www.justsystems.com/jp/marketing-research/report/report-video-20190521/

10代女子が愛用する定番アプリ4選

- 調査機関:株式会社マイナビ

- リリース日:2023年2月27日

- 調査対象期間:2023年1月27日~2023年2月9日

- 調査対象者:13~22歳のマイナビティーンズ会員

株式会社マイナビにより、10代女子が愛用する日常利用頻度が高いアプリについて調査が行われました。

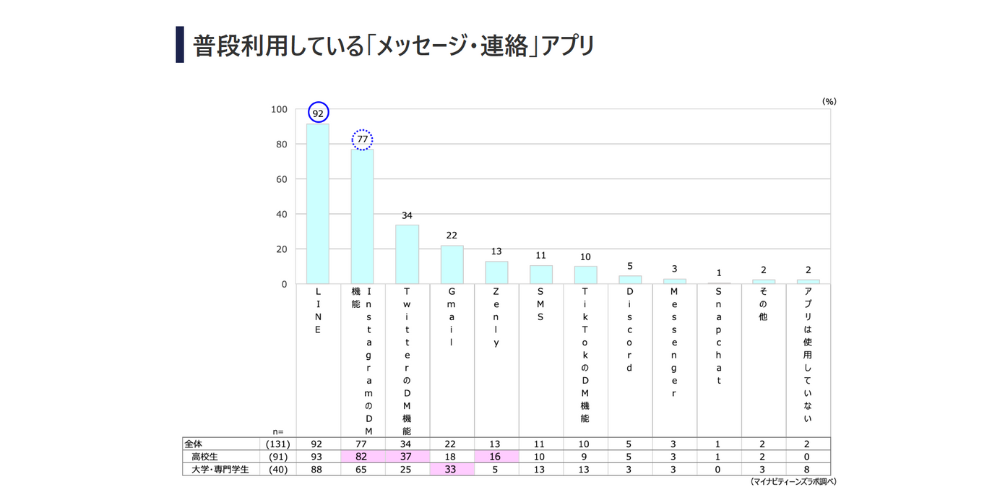

メッセージ、連絡アプリ

メッセージ・連絡アプリの1位はLINEでした。2位のInstagramのDM機能も77%と高い使用率のようです。

SNSのメッセージ機能は、高校生の間で友達同士のちょっとしたやりとりをする時にも使用されることが多いためだと思われます。

大学・専門学生も同じくLINEやInstagramの使用率が高く、それに加えてGmailの使用率の高さも際立ちます。社会人とのやりとりも増えるという背景から、高校生の主要ツールとは少し違った結果になっているのでしょう。

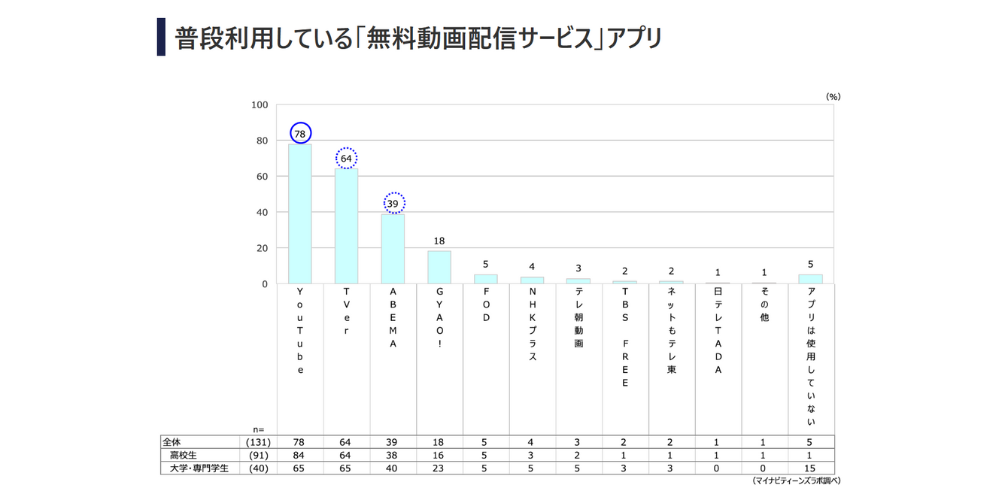

無料動画配信サービス

無料動画配信サービスはYouTubeが最も多く、次にTVer、ABEMAという結果でした。

大学・専門学生はYouTubeとTVerの使用率がほぼ同じくらいなのに対して、高校生のYouTube使用率はTverよりも多くなっています。この結果からも高校生のYouTube人気が見て取れます。

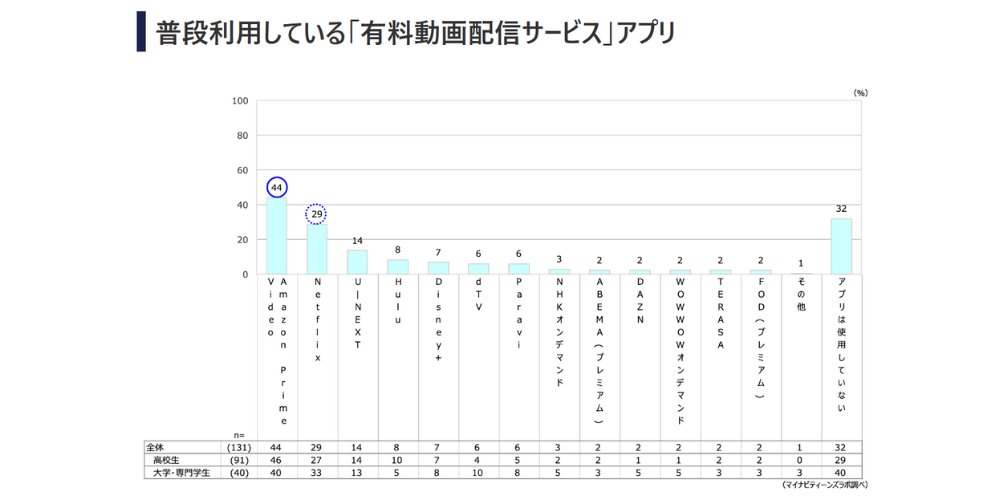

有料動画配信サービス

有料の動画配信サービス1位はAmazon Prime Video、次にNetflixという結果でした。

Amazon Prime Videoはプライム会員であれば見れるサービスですので、動画配信サービス単体契約で見ると1位はNetflixであると言えるでしょう。

有料動画配信サービスに関しては、高校生や大学、専門学生の間で利用率の大きな違いはあまりないようです。

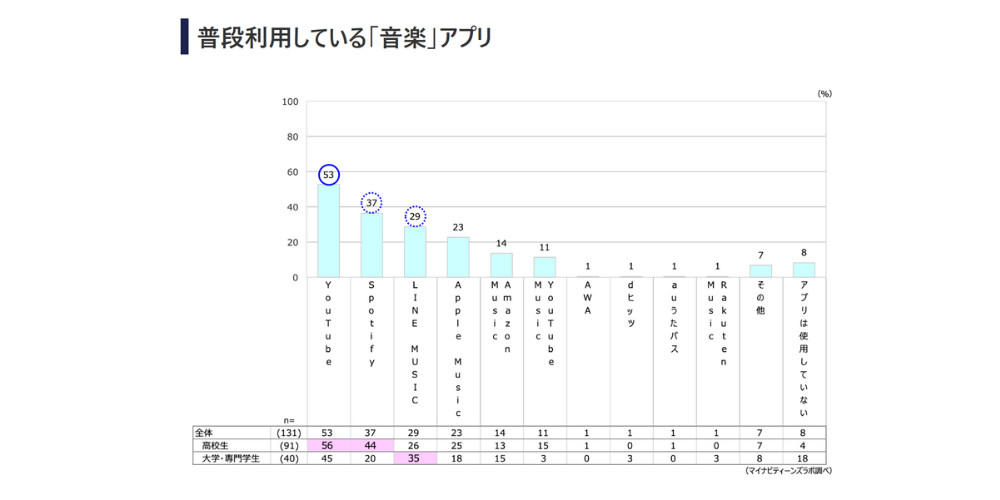

音楽アプリ

最も利用の高いアプリはYouTubeでした。次にSpotify、LINE MUSICと続きます。高校生の間ではYouTubeとSpotifyが人気で、大学・専門学生の間ではYouTubeとLINE MUSICを好んで使用されているようです。

無料動画配信サービス部門でもYouTubeが一位だったことを考えると、動画を見るのも音楽を聴くのもYouTubeという圧倒的な人気がはっきりと分かります。

調査結果URL:

https://teenslab.mynavi.jp/column/research_useful-apps/

Z世代の動画コミュニケーション

- 調査機関:株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

- リリース日:2023年8月23日

- 調査対象期間:2023年7月

- 調査対象者:15〜24歳の高校生・大学生・短大・専門学校生 本調査対象者は動画編集経験がある人424名

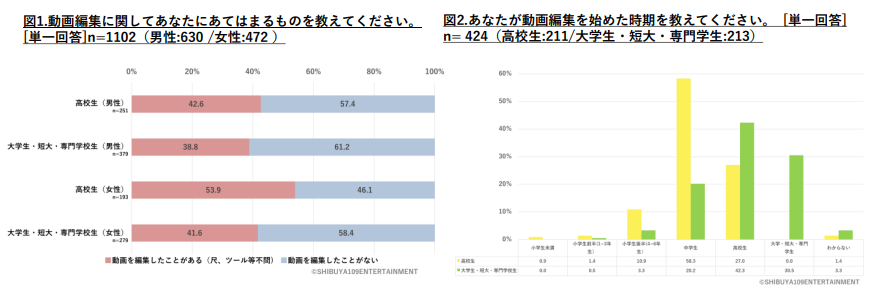

Z世代の約半数が動画編集経験者

図1のアンケート結果では、高校生・大学生・短大生・専門学校生の約半数が、動画編集の経験があると回答しています。

そして、動画編集を始めた時期は、中学生と高校生が多数を占めています。(図2)

Z世代にとって動画はコミュニケーションツール

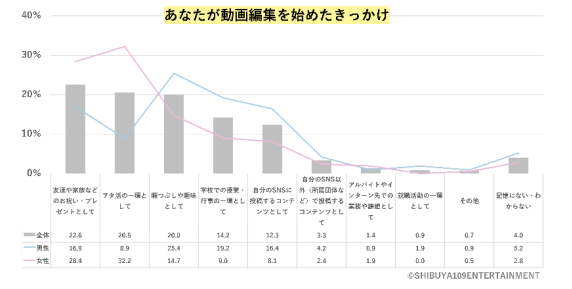

動画編集を始めたきっかけとして一番多いのは、「友だちや家族などのお祝い・プレゼントとして」となっています。

また、「学校での授業・行事の一環として」や「オタ活の一環として」などの項目の数値も高く、Z世代は、動画で友人や周りの人とのコミュニケーションを図っていることが読み取れます。

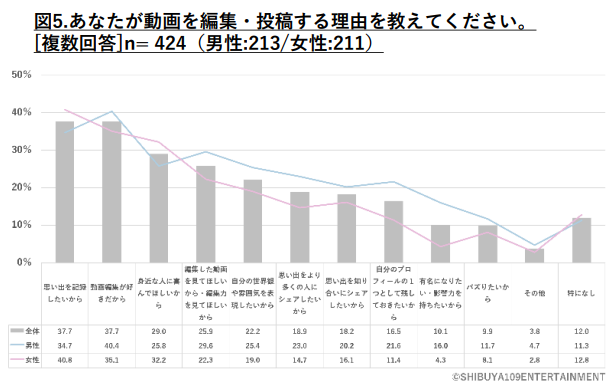

動画を投稿することについては、最多の目的が「思い出を記録したいから」となっています。

ここから、Z世代は動画を用いて周りの人とコミュニケーションをとったり、記録用として利用するなど、さまざまな用途で動画を活用していることが分かります。

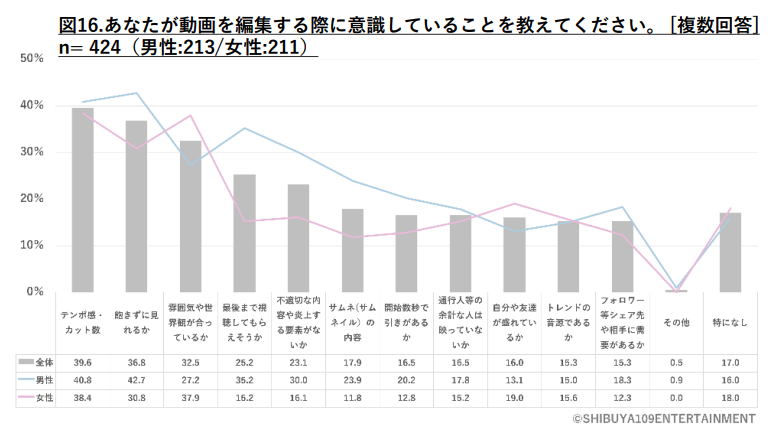

動画作成時には、見る人を飽きさせない配慮

「動画を編集する際に意識していること」でポイントが高かったのは、「テンポ感・カット数」、「飽きずに見れるか」、「雰囲気や世界観が合っているか」となっており、見る人を飽きさせない配慮や工夫、こだわりが強いことが分かります。

調査結果URL:

4. SNSでの情報収集をどのように利用しているか

「集める」から「引き寄せてためる」情報収集術

- 調査機関:株式会社博報堂DYメディアパートナーズ

- リリース日:2018年8月29日(プロモーションフォーラム2018内で発表)

- 調査対象者:10~20代の男女

情報過多といわれて久しい現代、ほしい情報を荒波の中から探り当てることも多いのではないでしょうか。

スマホ・ネイティブといわれる若年層の情報収集行動が、近年変化しています。アルゴリズムを活用して情報が自然と入ってくるよう仕向けるのです。

例えば、興味のあるSNS投稿に「いいね」をしたり、気になる画像をクリックします。

すると、ユーザーへのおすすめとして、常に最新の情報が自動的に入り込み、自然とたまっていきます。

興味のあるものをスマートフォンに教え込んで、効率的に有益な情報を集めているという意識がなせる業ともいえます。

調査結果URL:

https://moduleapps.com/mobile-marketing/13916rpt/

10~20代は信頼性より即時性のある生の声を重視

- 調査機関:株式会社野村総合研究所

- リリース日:2022年2月

- 調査対象期間:2016年12月17日~2016年12月18日、2021年12月11日~12月12日

- 調査対象者:15歳~69歳の男女、各年3,097名

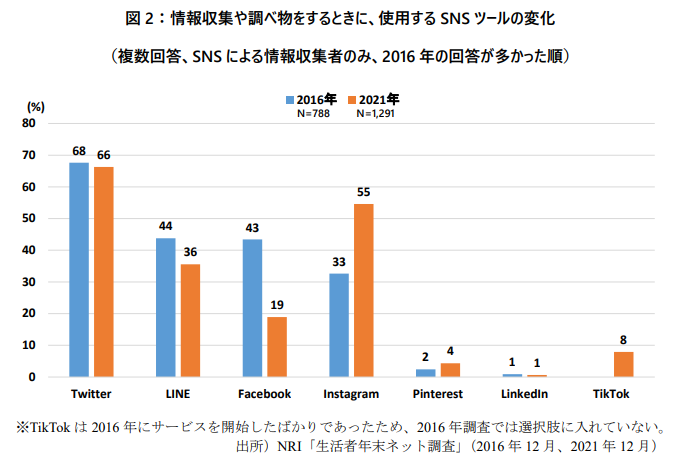

Z世代はSNSを情報収集媒体として利用している

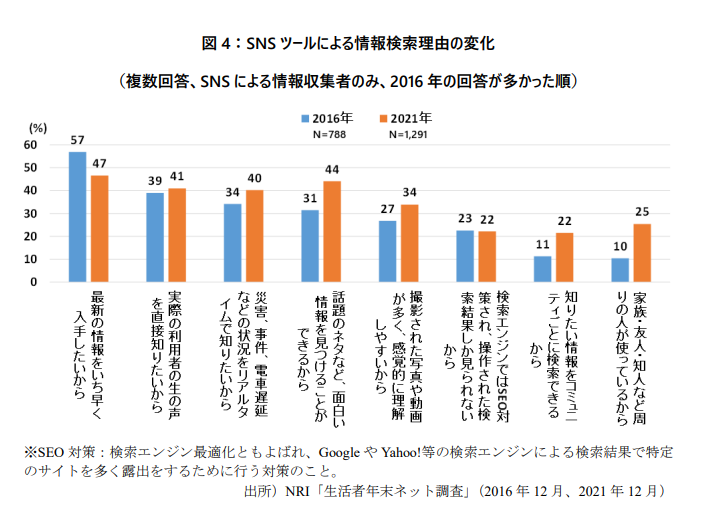

10~20代の若者は、信頼度が低いと感じながらも、2016年と2021年を比較すると、情報収集の媒体としてSNSをメインに利用していることが分かります。

特に10代では7割近くがSNSで情報収集しています。 その主な理由は、最新の情報が入手できる、面白い情報、実際の写真や動画が見られ、パッと見て理解しやすいからという内容になっています。

このように、Z世代にとってSNSは日々の情報収集ツールとなっており、なくてはならないものですが、一方でZ世代の50%程度がSNS疲れも起こしているといわれています。

その中でも、Z世代の女性のSNS疲れが顕著で、61%が該当しています。

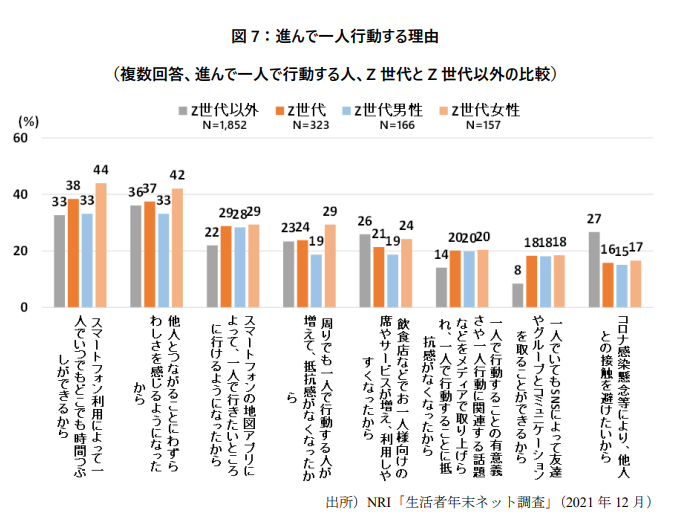

そして、SNS疲れを起こしている人ほど、一人で行動する傾向があることもうかがえます。

「買い物や外食などのプライベートにおいて、進んで一人で行動することがあるか」という設問に対し、SNS疲れがない人の場合でも69%となっていますが、SNS疲れがある場合にはさらに高い84%もの人が該当しています。

その理由について、「スマートフォン利用によって一人でいつでもどこでも時間つぶしができるから」が44%と高い数値ですが、同様に「他人とつながることにわずらわしさを感じるようになったから」も42%と高い数値となっています。

このことから、スマートフォンがあれば一人でいてもSNSで友達とつながることができたり、時間つぶしができるようになった側面もありますが、一方で現実でもSNSでも他人とつながることができるようになった結果、一人行動を選ぶ人が増えたという見方もできるのではないでしょうか。

詳しい調査結果は以下をご覧ください。

調査結果URL:

https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2022/cc/0202_1

20代のネットの口コミに対する捉え方

- 調査機関:株式会社ジャストシステム

- 調査対象期間:2019年7月23日~7月27日

- 調査対象者:17歳~69歳の男女1,055名

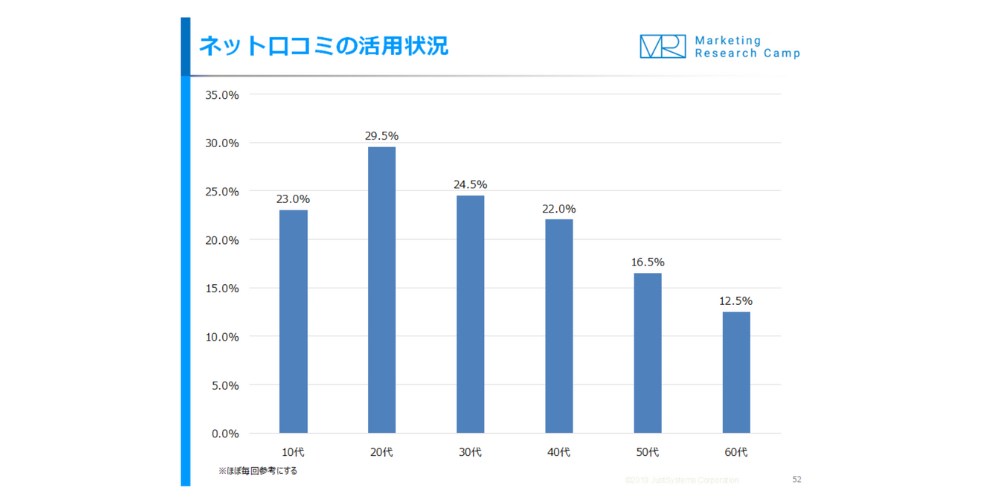

20代の約3割が、「ネットの口コミを商品購入時、ほぼ毎回参考にする」

商品やサービスを購入する際に、インターネット上で口コミを「ほぼ毎回参考にする」人は21.3%、「ときどき参考にする」人は50.1%という結果でした。

「ほぼ毎回参考にする」人の割合を年代別に見てみると、10代(23.0%)、20代(29.5%)、30代(24.5%)、40代(22.0%)、50代(16.5%)、60代(12.5%)で、20代の割合が最も高く、約3割がほぼ毎回口コミを参考にしているようです。

調査結果URL:

https://www.justsystems.com/jp/marketing-research/report/report-monthly-20190821/

SNSでの商品購入のきっかけ

- 調査機関:株式会社ネオマーケティング

- リリース日:2022年8月5日

- 調査対象期間:2022年7月5日~2022年7月7日

- 調査対象者:全国20~69歳までの男女984名の「SNSで商品を購入したことがある方」

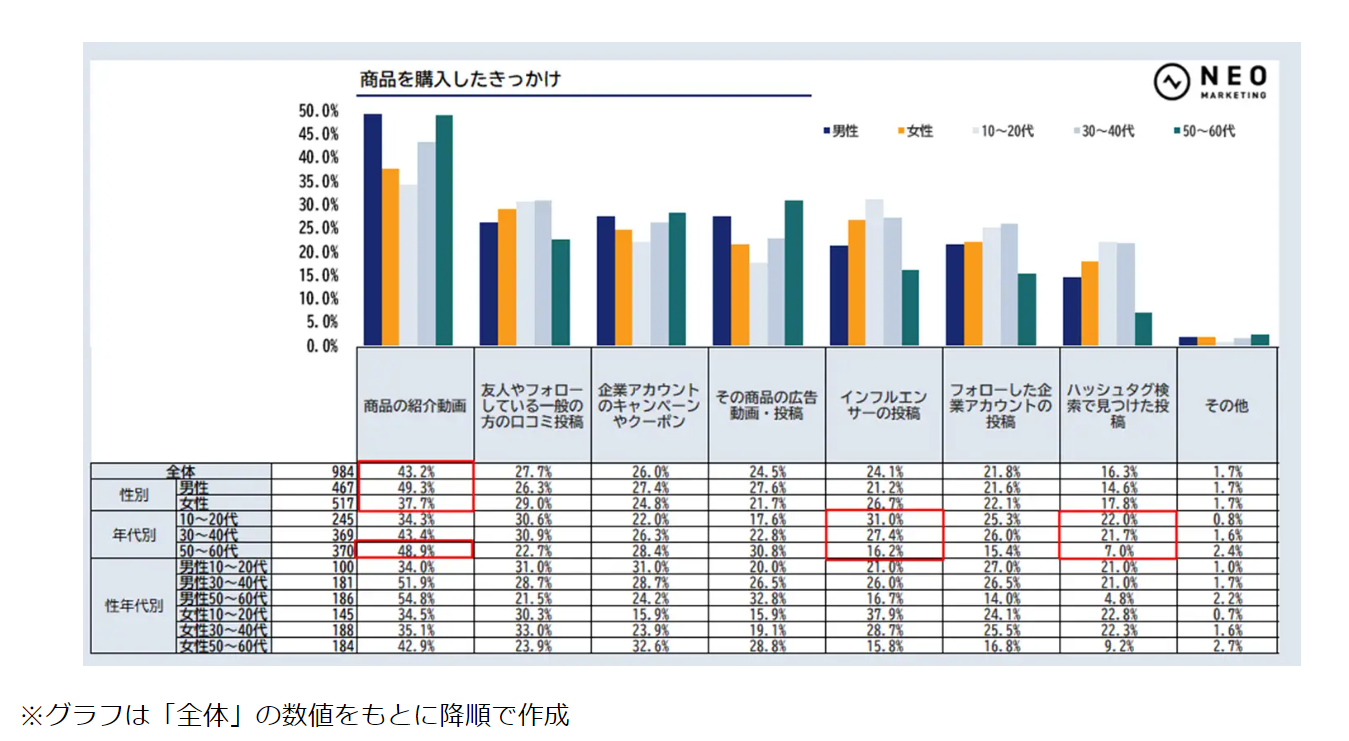

SNS上のどのような内容が商品購入の決め手になったのかを見てみると、10代から20代で最も多いのが「商品の紹介動画」(34.3%)、続いて「インフルエンサーの投稿」(31.0%)、「友人やフォローしている一般の方の口コミ投稿」(30.6%)でした。

このことから、Z世代は商品情報を動画で確認し、インフルエンサーや友人など、信頼のおける人からの紹介で商品購入を決めていることが分かります。

調査結果URL:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000287.000003149.html

5. SNS広告についての調査

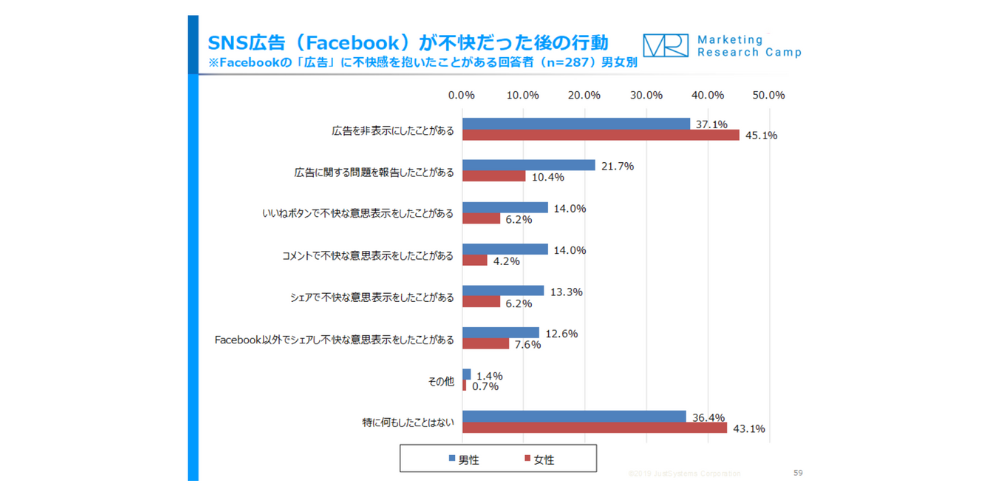

女性の4割強が、不快なFacebook広告を非表示に

- 調査機関:株式会社ジャストシステム

- リリース日:2019年5月

- 調査対象期間:2019年5月27日~2019年6月1日

- 調査対象者:Fastaskのモニターのうち、17歳~69歳の男女1,097名

Facebookのタイムラインに表示される広告を見て、不快に感じた経験がある人のうち、41.1%は「広告を非表示にしたことがある」と回答しました。男女別に見ると、男性が37.1%に対し、女性は45.1%という結果に。

Facebookのタイムラインに表示される広告に不快感を持った人のうち、広告を報告したことがある人は16.0%、いいねボタンで不快と意思表示をしたことがある人は10.1%、シェアで不快と意思表示をしたことがある人は9.8%でした。

調査結果URL:

https://www.justsystems.com/jp/marketing-research/report/report-monthly-20190612/

Z世代の96%以上が高頻度でSNS広告を見ている

- 調査機関:株式会社イオレ

- リリース日:2023年2月6日

- 調査対象期間:2022年10月27日~2022年12月6日

- 調査対象者:20歳以上のインターネット利用者285名

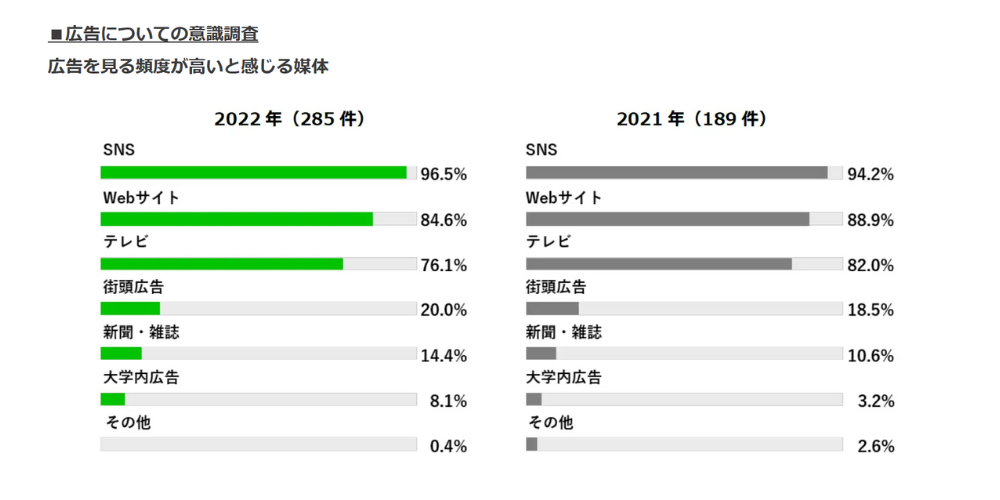

広告を見る頻度が高いと感じる媒体は、2021年に引き続きSNSがトップを維持しています。

次いで2位、3位となったWebサイト、テレビは2021年と比較すると減少傾向にありますが、対してSNSはさらに割合が高くなるという結果となりました。

96.5%という割合の高さから、大学生層へのマーケティングアプローチにおいてSNS広告はもはや欠かせない媒体と言えるのではないでしょうか。

調査結果URL:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000125.000030850.html

Z世代の動画広告に対する意識調査

- 調査機関:株式会社 Candee

- リリース日:2022年3月1日

- 調査対象期間:2022年2月14日〜2022年2月16日

- 調査対象者:Z世代104名

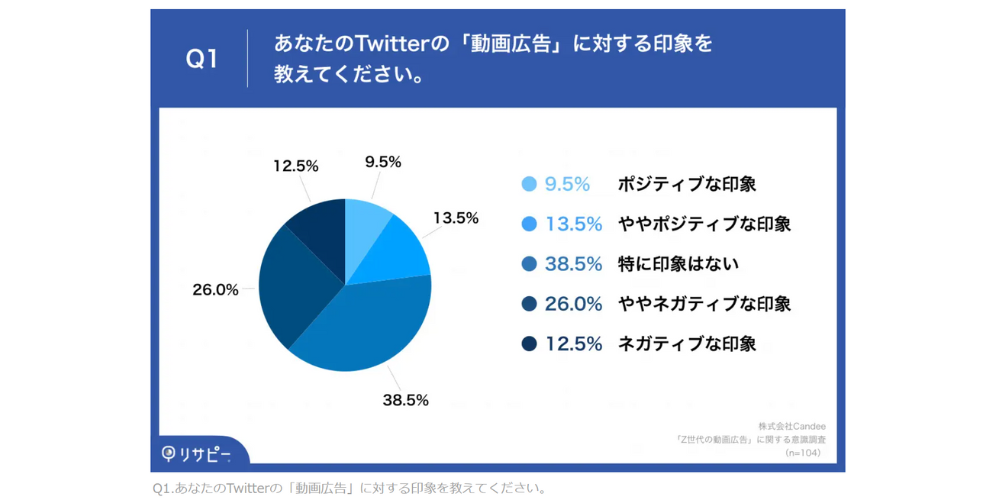

X(Twitter)の広告に対する意識調査

X(Twitter)の「動画広告」に対する印象について、にも「ポジティブな印象」と「ネガティブな印象」では大差がないようです。また、「特に印象がない」と回答した割合は38.5%と、あまり広告に対してそこまで意識していないことが分かりました。

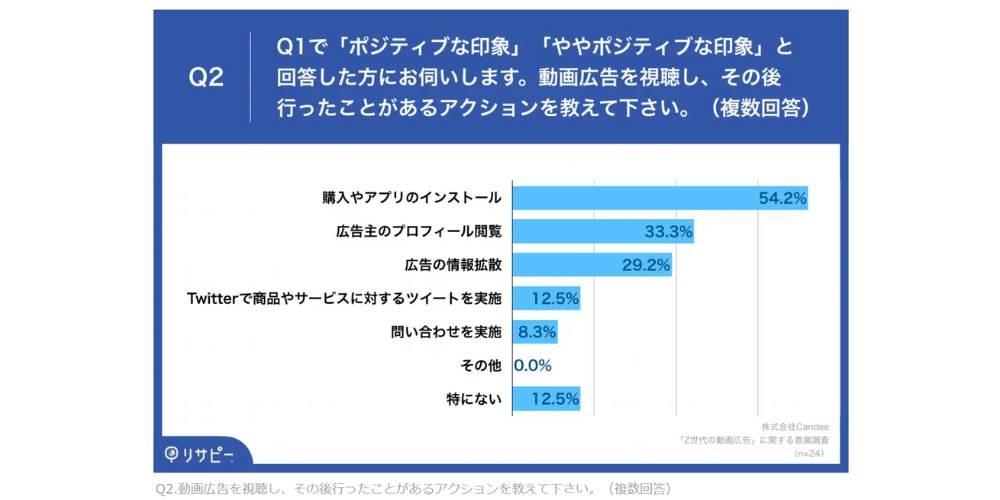

X(Twitter)広告がきっかけで、5割以上が「購入・アプリのインストール」の経験あり

「購入やアプリのインストール」が54.2%と一番多く、それに続き「広告主のプロフィール閲覧」が33.3%、「広告の情報拡散」が29.2%という回答となりました。広告に対してポジティブな印象を持った半数以上が何らかのアクションを起こしていることが分かります。

X(Twitter)広告にネガティブな印象を持つ理由

「全く興味のない広告ばかり流れているため」や「見たいものがあるのになかなかいきつけない」などの回答がありました。この結果から、X(Twitter)広告がフォロワーの見たいものにうまくマッチしないと逆効果になってしまう可能性もあるという、広告を打ち出す企業にとっての注意点が浮き彫りになっています。

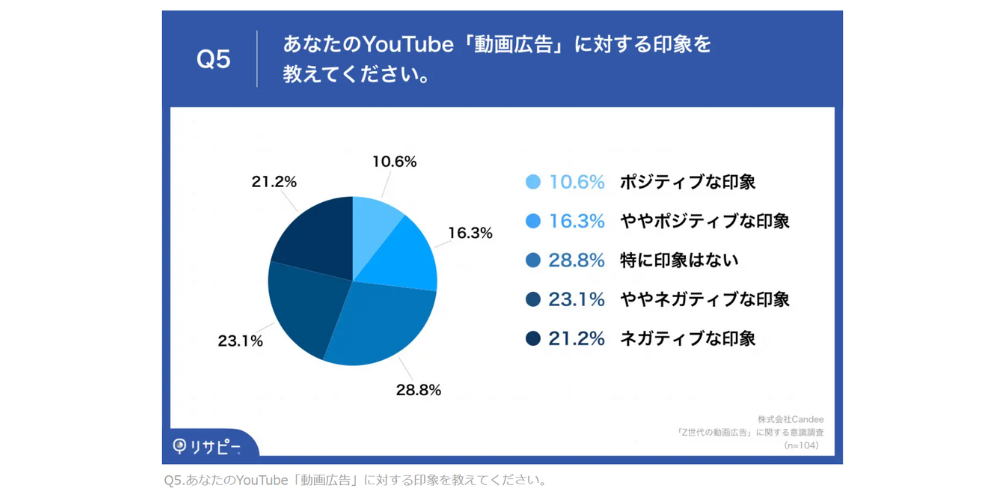

Z世代の約6割が「YouTubeの動画広告」に嫌悪感を感じず

「ポジティブな印象」と、「特に印象はない」と回答した割合を合わせると、約6割が動画広告に対してそこまで嫌悪感は持っていないという結果でした。

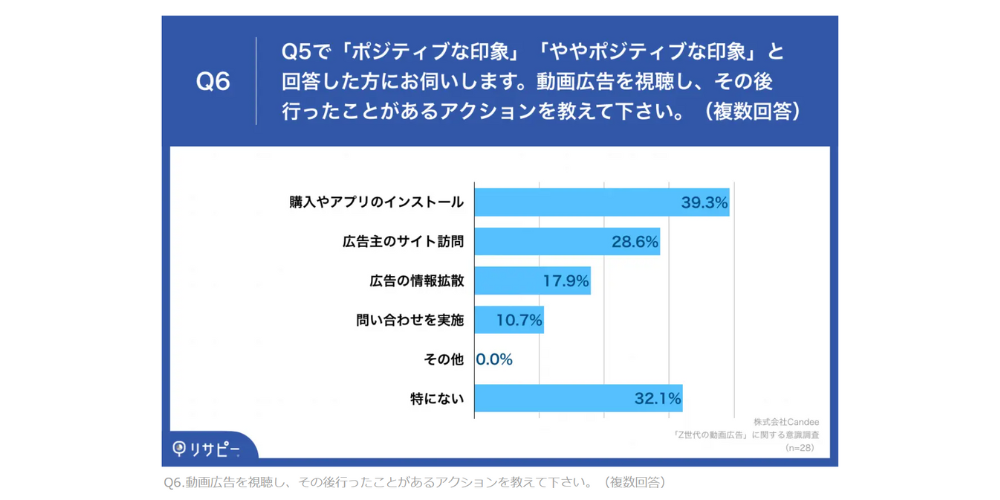

YouTubeの広告がきっかけで、約4割が「購入・アプリのインストール」の経験あり

「購入やアプリのインストール」が39.3%、「広告主のサイト訪問」が28.6%、「広告の情報拡散」が17.9%という結果でした。

また、特に何もアクションを起こしていないと回答した割合も32.1%と、購入やアプリのインストールを行った割合とほぼ同じになっています。

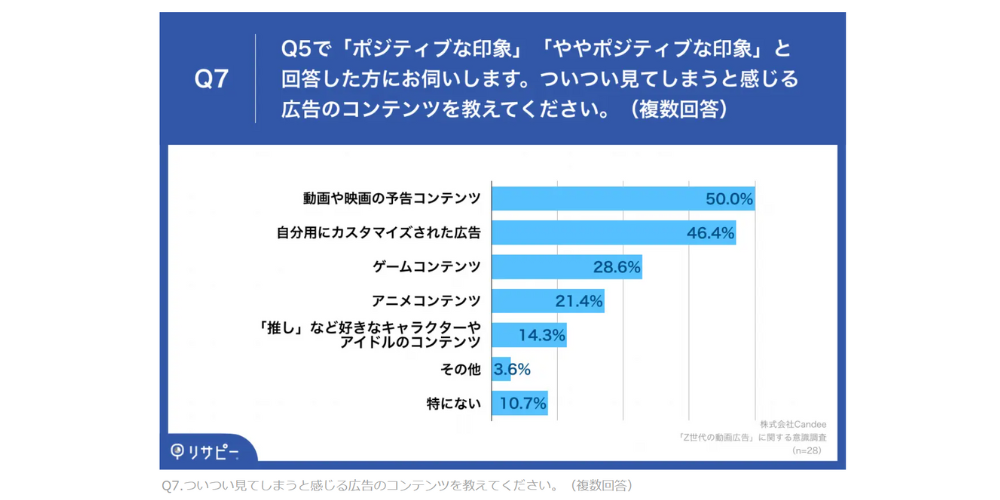

つい見てしまう広告のコンテンツ、「動画や映画の予告コンテンツ」が50.0%で最多に

「動画や映画の予告コンテンツ」が50.0%、「自分用にカスタマイズされた広告」が46.4%、「ゲームコンテンツ」が28.6%という結果でした。

YouTube広告にネガティブな印象を持つ理由

「胡散臭い広告が多く、関連性の低い広告が流れる」や「低俗な広告が多い」などの意見が見られました。

X(Twitter)やYouTube広告、成功への秘訣は

Z世代はX(Twitter)やYouTubeの「SNS広告」に対して、いずれにしても自分の求めているものや、好きなものの広告であれば、あまり嫌悪感を抱いていないようです。

企業として今後SNS広告を打ち出していきたい場合は、目にする人の好みに寄り添い、事前の綿密なリサーチを重ねて、ターゲットの明確化などが重要になってくると考えられます。

調査結果URL:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000205.000016642.html

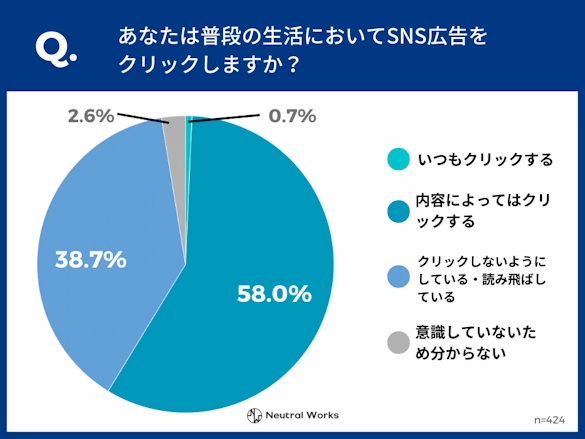

約6割が「内容によってはSNS広告をクリックしている」と回答

- 調査機関:株式会社ニュートラルワークス

- リリース日:2022年3月1日

- 調査対象期間:2022年9月20日〜9月21日

- 調査対象者:10代~70代のSNSユーザー424名

普段の生活において、SNS広告をクリックしますか?という問いに対して一番多かった回答は、「内容によってはクリックする」で、58.0%でした。

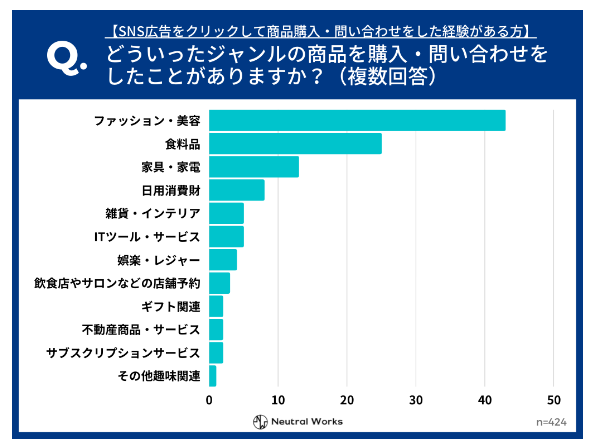

そして、「どういったジャンルの商品を購入・問い合わせをしたことがありますか?」という問いについては、最も多かったのが「ファッション・美容」、次いで「食料品」、「家具・家電」、「日用消費財」と続きます。

「ファッション・美容」の数字が断トツであることから、美意識が高く、流行に敏感なユーザーとSNS広告は相性が良いといえるでしょう。

調査結果URL:

https://n-works.link/blog/marketing/report-questionnaire-3

Z世代が記憶に残るSNS広告の特徴とは?

Z世代の記憶に残るSNS広告とは、どのような内容なのでしょうか。

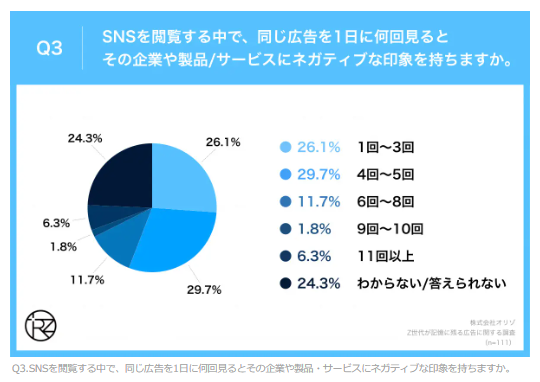

まず、1日に何回同じ広告を見ると、ネガティブな印象になるのかという問いを見てみると、一番多いのが「4~5回」で29.7%となっています。(Q3)

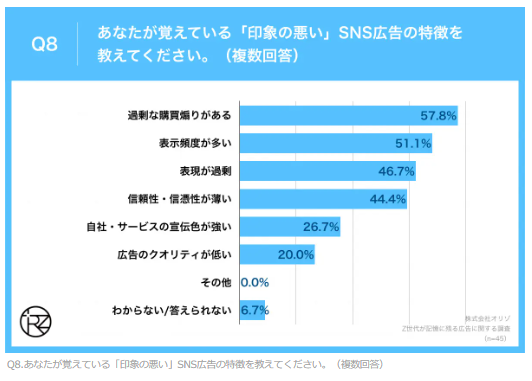

また、印象の悪いSNS広告の特徴を尋ねると、最も多いのが「過剰な購買煽りがある(57.8%)」、次いで「表示頻度が多い(51.1%)」という内容でした。いくら広告内容が良いものであっても、表示頻度が多くなると印象の悪いSNS広告になってしまうことが分かります。

さらには続く「表現が過剰(46.7%)」、「信頼性・信憑性が薄い(44.4%)」まで、およそ半数が印象が悪いと回答しています。

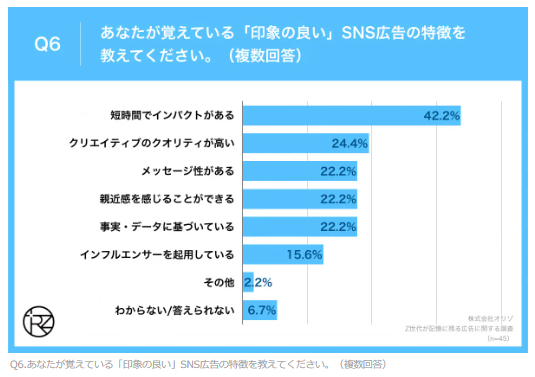

では、印象の良いSNS広告の特徴はというと、「短時間でインパクトがある」が42.2%ともっとも多く、この項目のみが40%以上となっています。

次いで多いのが、「クリエイティブのクオリティが高い(24.4%)」、「メッセージ性がある(22.2%)」、「親近感を感じることができる(22.2%)」、「事実・データに基づいている(22.2%)」となっており、これらの4項目は20%代と同等の結果になっています。

以上の内容から、Z世代の記憶に良い印象として残るSNS広告とは、短時間でインパクトがあり、さらに表示頻度も多すぎないもの、販促要素が控えめで広告色の薄い広告だということが言えます。

調査結果URL:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000110996.html

6. SNSに関するトラブルについての調査

スマートフォンの使い過ぎで体調不良や成績悪化も

- 調査機関:デジタルアーツ株式会社

- リリース日:2017年3月1日

- 調査対象期間:2017年1月10日~1月16日

- 調査対象者:携帯電話・スマートフォンを持つ10~18歳の男女618名、および0歳から9歳の子どもを持つ保護者579名(全国)

子どものスマートフォン使用率は年々上昇し、全体で8割を超えるという結果に。さらに、1日の平均利用時間は全体で3.2時間、なかでも女子高校生は6.1時間と圧倒的に長い時間使用しているようです。

女子高校生は、4人に1人が頭痛などの体調不良を感じ、男女どちらの高校生も5人に1人が成績悪化を注意された経験があるなど、使い過ぎによる影響が顕著に見られます。

詳しい調査結果は以下をご覧ください。

調査結果URL:

http://www.daj.jp/company/release/2017/0301_01/

SNS利用中の子ども約3割がなんらかのトラブル経験あり

- 調査機関:トレンドマイクロ株式会社

- リリース日:2017年7月6日

- 調査対象期間:2017年4月20日~22日

- 調査対象者:SNSを利用する小学4年生~中学3年生の子どもを持つ保護者618名

LINEやX(Twitter)などのSNSを利用している子どものうち、何らかのトラブルを経験したという回答は約26%、分からないという回答も含めると約4割となりました。

トラブルの内容はSNSに熱中して勉強や睡眠などの生活習慣に影響が出たという回答がもっとも多く約14%、不正アクセス・有害サイトの閲覧・架空請求被害などもそれぞれ5%前後の子どもが経験ありとの回答です。

SNS上でしか知らない人との接触や、他人への誹謗中傷、勝手に課金してしまったなど、子どもの意志が関係して起きたトラブルも一定数存在しています。

セキュリティ対策としては、保護者の指導によるものが多く、閲覧制限やアクセス防止など製品や設定による制限は3割以下となっています。 詳しい調査結果は以下をご覧ください。

調査結果URL:

https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/press-release/2017/pr-20170706-01.html

SNS上の取引やSNS広告でトラブルに遭った事がある人は2割弱

- 調査機関:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

- リリース日:2016年12月19日

- 調査対象期間:2016年11月24日~25日

- 調査対象者:20歳以上のインターネット利用者

SNS利用者のうち、8割以上の人はSNS広告をきっかけとした商品購入や、その他SNSを通じた取引に関するトラブルの経験は「特にない」と回答しています。少数ですが、トラブル事例として以下のようなことが挙げられます。

- 広告をクリックしたら関係のないサイトに接続された

- 購入した商品やサービスの金額品質数量への不満

- 購入した商品やサービスが届かない提供されないというトラブル

- 決済や送金に対する手数料が予想以上に割高だった

SNS広告を誤ってクリック(タップ)した経験のある人は、全体の7割超で、若い年代ほど経験割合が高いということなので、一層の注意が必要です。

詳しい調査結果は以下をご覧ください。

調査結果URL:

7. まとめ

10代、20代の若者を中心に拡大し続けるSNS。

受動的なテレビや新聞と違い、SNSは「自分が見たいものを探して見る」という能動的なメディアなので、彼らにとってより好みやニーズに沿ったものを受信できるのが強みといえます。

スマートフォンという手軽にいつでもアクセスできるデバイスの普及が、その成長の勢いに拍車をかけています。

また、今の10代20代が歳を重ねたとしても、「テレビよりネットの動画」「情報収集はSNSで」という傾向は継続される可能性もあります。

こうした消費者の行動の変化の兆しを感じ取り、マーケティングに活かしていくことも重要です。そういった点で、若年層以外向けのサービスを提供している事業者にとっても、若い世代の動向は参考になるでしょう。

関連記事:

【最新版】主要SNS関連データ総まとめ! 調査結果で見るSNSの利用状況や年代ごとの使い方を解説

若年層向けのSNS活用なら、ガイアックスにお任せください!