SNSを活用した企業の「戦略PR」成功事例6選

2024/01/09

戦略PRは、社会的なテーマと自社商品やサービスを結びつけ、消費者に興味を持ってもらうというPRの手法です。

SNSの普及により消費者が自身の考えを発信しやすくなった現在、戦略PR思考を上手に用いた広告やキャンペーンはシェアされやすく、共感や支持の声が可視化されやすくなりました。企業にとって戦略PRの重要性は高まっていると言えるでしょう。

今回は、近年話題となった戦略PRの成功事例を紹介し、それぞれに込められた企業からのメッセージを解説します。

本記事は企業のSNSマーケティングを包括的に支援をしているガイアックスが解説しています。運用実績10年以上、大手企業を中心に累計1,000社以上の運用実績があります。

SNS運用、SNSキャンペーンに興味のあるご担当者様は、ガイアックスにご相談ください。

※編集部注

2023年12月:最新情報をもとに加筆修正しました。

- ■目次

- 戦略PRとは?

- 事例1:オイシックス「#かあちゃん楽しい夏休みをありがとう」

- 事例2:幸楽苑「#幸楽苑 #2億円事件」

- 事例3:パタゴニア「#私たちの地球のために投票しよう」

- 事例4:パンテーン「#この髪どうしてダメですか」

- 事例5:明治「いままで ごめんね、チョコレート。」

- 事例6:4℃「匿名宝飾店」

- まとめ

戦略PRとは?

戦略PRとは、直接的に商品を売るためにプロモ―ションするのではなく、世の中が商品に関心を寄せるための共通テーマを見出し、世論の関心が高まる空気感・トレンド感を高め、商品に対して消費者の購入意欲を向ける手法です。

戦略PRのような新たなマーケティング手法が注目を集めるようになったのは、景気後退で消費者の購入意欲を刺激しないと物が売れなくなったことに加え、インターネットの普及で情報が氾濫し、消費者の注意を引くことが難しくなったこと、さらにはSNSの普及で消費者が発信する情報が増え、口コミに信頼が寄せられるようになったこと、などが背景にあります。

事例1:オイシックス「#かあちゃん楽しい夏休みをありがとう」

https://www.oisix.com/shop.g6–tokushuu–campaign_shinchan_summerholiday__html.htm

農産物やミールキットの宅配サービス「オイシックス」によるキャンペーン「#かあちゃん楽しい夏休みをありがとう」は、子どもの夏休みを親(特に母親)の視点で捉え、夏休み中の親の負担を軽減するための商品としてのオイシックスのサービスに注目してもらうものです。

日本では1996年に共働きの家庭数が夫と専業主婦の家庭数を追い越したにも関わらず、家事や育児の大半を母親が担うという傾向が依然として強いのが現状。そして、夏休みを始めとする長期休暇中は子どもが1日中家にいることから、この負担がより一層強まるとされています。

X(Twitter)上では「泣ける」「ステキな広告で泣きそうになります」「感動しちゃいました」などの声が相次ぎました。

出典:https://twitter.com/MOMOPON1110/status/1166947487627673600

オイシックスはこれ以外にも2019年夏に「#夏休みのたたかう主婦らに援軍を」と題したキャンペーンを行い、夏休み中の母親に対してミールキットや火を使わないレシピを提案しています。

事例2:幸楽苑「#幸楽苑 #2億円事件」

https://www.kourakuen.co.jp/storage/brand_info/attachment/96/20181231_お知らせ.pdf

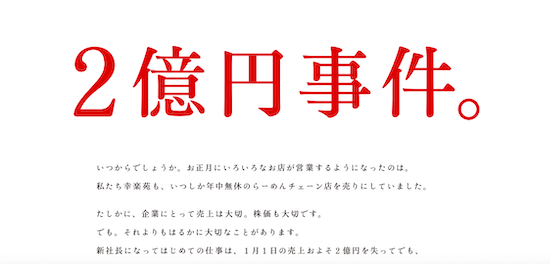

幸楽苑ホールディングスが2018年の大晦日に出した全面広告が「#幸楽苑 #2億円事件」です。飲食業界は休日の少なさや長い営業時間、人手不足によるワンオペ等の労働環境にまつわる問題を抱えており、この課題解決がなかなか進んでいません。

そんな中、幸楽苑は2019年の元日に全店休業することを決定しました。これにより幸楽苑は2億円の売上高を失うそうです。それでも全店休業を行うのは「働く人の気持ち」を守るためだということを、「2億円事件」というインパクトのあるフレーズを用いて表明しました。これにはX(Twitter)上で「これこそ、働き方改革」「素晴らしい」「休み明けに食べに行こうかな」と評価する声が挙がりました。

出典:https://x.com/livedoornews/status/1079624609878618112?s=20

幸楽苑はそれ以降も12月31日と1月1日を全店休業としており、2019年には「0億円事件」というフレーズで広告にしています。これは、幸楽苑が働き方改革に継続して取り組んでいることをアピールするものとなっています。

事例3:パタゴニア「#私たちの地球のために投票しよう」

https://voteourplanet.patagonia.jp/

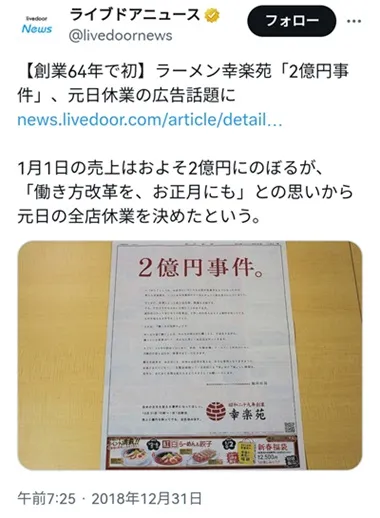

日本における国政選挙の投票率は60~50%前後が常態化し、その低さが問題視されています。また、環境破壊に起因するとされる熱波や大雨が世界各国で起こっています。

アウトドアブランドのパタゴニアは、2019年7月21日の参議院選開票日に全ての直営店を休業し、従業員が投票に行けるようにしました。ちなみに2016年の参議院選と2017年の衆議院選の際には顧客に投票を呼びかけるキャンペーンを行っています。

以前よりパタゴニアは、商品を長く使ってもらうための修理に力を入れたり、環境保全団体への寄付を行ったりと環境問題に積極的に取り組んでいる企業として知られています。

今回の取り組みは、環境問題を考え、投票する人を増やすための呼びかけです。X(Twitter)では「素敵です」「一企業として投票率の向上に努める姿勢は評価したい」「未来のために投票します」との反響がありました。

出典:https://twitter.com/nishitetsu1977/status/1151744567269457923

このキャンペーンは、パタゴニアの「社会問題に取り組んでいる企業」というよいイメージを増幅させる、一貫性のあるPR戦略と言えるでしょう。

事例4:パンテーン「#この髪どうしてダメですか」

https://pantene.jp/ja-jp/hair-we-go/school-hair

全国の中学校・高校で、生まれつき茶色い髪なのに「地毛証明証」の提出を求められた、証明書を出したのに髪を黒く染めるよう強制されたといった報告が2010年代の後半に入り相次ぎました。そしてこれは、時代に合わず合理性を欠いた「ブラック校則」ではないかという議論へとつながっています。

P&Gのヘアケアブランド「パンテーン」の「#この髪どうしてダメですか」は、「地毛証明書を出す理由は?」「どうして地毛を染めなきゃいけないの?」という疑問を持つ中高生と、それに答える教師のやりとりから成り立っています。

このキャンペーンは生徒と教師が髪についての校則を話し合うことにより、個性とは何か、多様性を受け入れるとはどんなことかを考えてほしいというメッセージを伝えています。

そして、このキャンペーンからは「ダイバーシティ&インクルージョン」を推奨するP&Gの姿勢も感じ取れます。

X(Twitter)上では「(意味不明な校則は)一刻も早くなくなるべき」「時代とともに学校の校則も変えるべき」などの声が集まり、「#この髪どうしてダメですか・署名プロジェクト」など、大きなムーブメントも起こっています。

出典:https://twitter.com/moriyumi0721/status/1126312622221959169

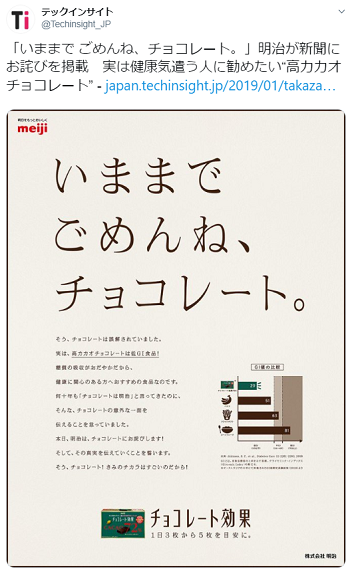

事例5:明治「いままで ごめんね、チョコレート。」

出典:https://twitter.com/Techinsight_JP/status/1089830947107696641

健康意識が高まっている昨今、食品も健康の維持や向上をアピールするものを目にするようになりました。

明治が全面広告を展開した「いままで ごめんね、チョコレート。」は、「チョコレートは今まで太る食品と誤解されていたが、高カカオチョコレートは低GI食品だということが分かった。この真実を伝えることを怠っていた」という内容を、明治からの謝罪文という形で表したものです。

健康志向の高まりという社会的背景と、明治の主力商品であるチョコレートの「(高カカオであれば)健康の維持や向上に役立つ」という魅力を組み合わせてPRしています。

https://www.meiji.co.jp/sweets/chocolate/chocokoka/

また、バレンタインの直前には「#健康を贈ろう」と題されたブレゼントキャンペーンを行っています。これにより、大切な人に「チョコレート効果」を送ることは相手の健康を思うことにつながる、というメッセージを発信しています。このプレゼントキャンペーンに対しては「#健康を贈ろう ステキなフレーズ」「仕事で忙しい主人に少しでも健康をプレゼントできるように」などと、込められた意図に共感し、応募するという行動が見られました。

出典:https://twitter.com/thrivelove168/status/1221639716375674880

事例6:4℃「匿名宝飾店」

https://www.fdcp.co.jp/Form/News/NewsDetail.aspx?newsid=0000000341&bid=4c-jewelry

固定されてしまったブランドイメージの払拭と、新鮮な気持ちで製品を見てほしいと感じる企業は少なからずあるでしょう。

エフ・ディ・シィ・プロダクツが展開する宝飾ブランド4℃は、昨年創業50周年を迎えたことをきっかけに「蓄積されたイメージを離れ、今一度原点に戻り、ジュエリーそのものを見てもらいたい」との想いから、ブランド名を隠して2023年9月8日から原宿にて正体不明の期間限定店「匿名宝飾店」を開催。

その裏側には、2020年にX(Twitter)上でとある30代女性が男性から貰った嫌なプレゼントとして4℃カナルのネックレスの写真をアップしたことを皮切りに「4℃は若者向け」といったポストが散見されたことも影響していると思われます。

それらを逆手に取り、女性向けプレゼント用との先入観がないように商品を訴求し、女性の自分での購入を促す狙いがあります。

出典:https://twitter.com/4c_jewelry/status/1704420166631817670

来場者アンケートでは83%が「4℃のイメージが変わった」、78%が「正体は意外だった」と回答。「匿名であることで初めて手に取ることができた」などの声も寄せられ、X(Twitter)でも「企画考えた人すごいな」「おもしろいマーケティング」と肯定的な意見が寄せられています。

まとめ

今回は6つの事例を紹介しましたが、いずれの企業も多くの人が不便や不満を感じていたり、課題意識を持っていたりするテーマに絡めたPRによって、企業や商品の元々のイメージを強めたり、新たな一面をアピールしたりすることに成功しています。

CSR(企業の社会的責任)やサステナビリティなどへの関心も高まる今、社会課題と結びつけて自社の事業や商品・サービスを捉える視点は欠かせません。これまで戦略PRに取り組んだことがないという方は、ぜひこの思考を取り入れてみてください。