主要5大SNSの違いと使い分け方まとめ!特徴からユーザー動向・運用方法まで徹底解説

2024/03/07

Facebook、X(Twitter)、Instagram、TikTok、YouTube。代表的な5つのSNSですが、企業でSNSを活用するにあたり、「どれを使ったらいいのか」「どう使い分けたらいいのか」という質問をよくいただきます。 今回の記事では、これら5つのソーシャルメディアの違いや特徴、使い分けのポイントをさまざまな視点でまとめました。

本記事は企業のSNSマーケティングを包括的に支援をしているガイアックスが解説しています。運用実績10年以上、大手企業を中心に累計1,000社以上の運用実績があります。

SNS運用、SNSキャンペーンに興味のあるご担当者様は、ガイアックスにご相談ください。

※編集部注

2024年3月1日:最新情報を元に内容を加筆修正しました。

2023年9月30日:最新情報を元に内容を加筆修正しました。

2023年1月30日:最新情報を元に内容を加筆修正しました。

2021年4月23日:最新情報を元に内容を加筆修正しました。

2019年11月1日:各SNSの情報を最新版に修正しました。

2018年8月24日:各SNSのユーザー数を最新版に修正しました。

- ■目次

- 5大SNSの機能的な違い

- ユーザーは5つのSNSをどう使い分けている?

- 企業がSNSを使い分ける際のポイントまとめ

- SNS別:運用のポイント/勝ちパターンはコレだ!

- 5大SNSをうまく使い分けている事例

- 異なるSNSでは異なる運用を!

媒体別SNSの役立つ投稿事例集ダウンロードはこちら!

1. 5大SNSのSNSの機能的な違い

まずはFacebook・X(Twitter)・Instagram・TikTok・YouTubeそれぞれの、基本的な機能の違いを見ていきましょう。

| X(Twitter) | TikTok | YouTube | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 国内のユーザー数(MAU) | 約2,600万人 | 約4,500万人 | 約3,300万人 | 約1,700万人 | 約7,000万人 |

| ユーザー層 | 10代△ 40代~〇 | 20代〇 | 20~40代〇 | 10代◎ | 40代〇 |

| 位置情報 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| メッセージ | メッセンジャー | DM | DM | DM | なし |

| フィードの仕組み | おすすめ表示 | おすすめ表示と時系列表示 | おすすめ表示 | おすすめ表示 | おすすめ表示 |

| いいね!機能 | 〇 いいねボタン | 〇 いいねボタン | 〇 いいねボタン | 〇 いいねボタン | 〇 高評価ボタン |

| コメント機能 | 〇 | @メンション | 〇 | 〇 | 〇 |

| シェア機能 | シェアボタン | リツイート | ボタン | シェアボタン | 共有ボタン |

| 投稿が届く範囲 | 非友達にも届く | 非フォロワーにも届く | 非フォロワーにも届く | 非フォロワーにも届く | チャンネル登録者以外にも届く |

| フィードに流れてきやすい投稿 | 友達の投稿、友達がエンゲージメントした投稿、よく閲覧・エンゲージメントするジャンルの投稿、よく交流するアカウントの投稿 | フォローしている人のつぶやき、興味あるトピックのツイート、よくエンゲージメントするトピックのツイート | フォローしている人の投稿、自分がよく閲覧・エンゲージメントするアカウント・ジャンルの投稿、よく交流するアカウントの投稿 | 自分がよく閲覧・エンゲージメントする動画 | 自分がよく視聴する動画に似た動画 |

ユーザー層

Facebookは10代が極端に少なく、40代中心で男性がやや多めで、5大SNSの中では60代の利用がもっとも多いのが特徴です。

X(Twitter)は20代がもっとも多く、年代が上がるほど男性の比率が上昇します。

Instagramは20~40代が中心で30代以下は女性比率が60%を超えていますが、40~50代の利用者も増加しています。

TikTokは10代がほかの年代より圧倒的に多く、YouTubeは若い世代の方が利用率は高いですがアクティブユーザー数は40代が最多となっています。

メッセージ

Facebookのメッセンジャーは「友達・友達以外」にも送信でき、X(Twitter)、Instagram、TikTokのDM(ダイレクトメッセージ)も、フォロワー・非フォロワーともに送信できます。

YouTubeにはメッセージ機能はありません。

Instagramでは特定の人に写真を公開する際にメッセージを添えられます(写真または動画の送信必須)。プロアカウントには「メール」ボタンからメール送信が可能です。

さらに、Facebook Messengerと連携させることもできます。

フィードの仕組み

X(Twitter)はツイートがおすすめ表示される「おすすめ」とフォローしているユーザーのツイートが時系列表示される「フォロー中」を切り替えることができます。

なお、デフォルトでは「おすすめ」になっています。

TikTokはFYPで時系列関係なくおすすめが表示される仕組みです。

それ以外の、FacebookやInstagram、YouTubeはアルゴリズムにより時系列で表示されないことは押さえるべきポイントです。

コメント機能

Instagramの投稿は、「@」をつけてメンションしないと相手に通知が届きません。

シェア機能

各媒体外部共有するボタンが設置されていますが、X(Twitter)だけはアプリ内で共有するリツイート機能が存在することが特徴的です。

2. ユーザーは5つのSNSをどう使い分けている?

機能の違いを踏まえたうえで、次はユーザー視点で、それぞれのSNSをどう使っているのかを見ていきましょう。

| X(Twitter) | TikTok | YouTube | |||

|---|---|---|---|---|---|

| よく投稿される種類 | テキスト リンク 画像 動画 | テキスト リンク 画像 動画 ※140字以内 | 写真・動画 ストーリーズ投稿 | 短尺動画 | 長尺動画短尺のShorts |

| 位置情報 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ |

| ハッシュタグ | 1投稿に1~2個 | 1投稿に1~2個 | 1投稿に複数付ける(最大30個) | 1投稿に3~4個 | 文化的にあまり根付いていない |

| 繋がり | 友達・仕事関係の人が中心 | 友達、共通の趣味を持つ友人・知人 | 友達、興味・関心のある人 | 興味に応じた知らない人が多い | まったく知らないクリエイターが多い |

| そのほかの特徴 | 実名制でライフイベントや仕事にまつわる投稿が多い | 匿名制複数アカウントを使い分ける人も多い | インフルエンサーのフォローも盛ん。情報収集にも利用 | おもしろ系・楽しい系の投稿が多い | 主にインフルエンサーが投稿、一般の人は閲覧のみ |

よく投稿される種類

FacebookとX(Twitter)は、テキスト+リンクや画像、動画を組み合わせた投稿が可能で、X(Twitter)には日本語の場合最大140文字という制限があります。

Instagramは写真・動画がメインでテキストは1~3行ということも多く、通常投稿に加えてストーリーズ投稿も盛んに行われています。

ハッシュタグ

ハッシュタグは媒体ごとに使い方がさまざまです。

例えばX(Twitter)では1投稿に1~2個程度、目立たせたい要素をハッシュタグにすることが多く、文化的にそれほど根付いているわけではありません。

それに対してInstagramでは複数付けることが多いという違いがあります。

繋がり

Facebookの繋がりはある程度面識がある人が多く、X(Twitter)では実際の友だちのほか共通の趣味を持ったオンラインの友だちが中心で、面識がない場合も多くあります。

Instagramでは仲の良い実際の友だちが中心ですが、興味関心に応じた関係性(主には一方的なフォロー)も生まれます。ある程度面識がある人が多いのも特徴です。

3. 企業がSNSを使い分ける際のポイントまとめ

これらの機能・ユーザー文化の違いを踏まえて、企業は3つのソーシャルメディアをどう使い分ければいいのでしょうか?

ここでは、「どのようなケースでは、どのSNSが有効なのか」について、ポイントを絞りながら一般論的にお伝えします。

前提:最適なSNS選定や使い分けは、運用目的やリソースなどによって異なる

運用目的、使えるリソース、商品やブランド、運用体制によって最適な使い分けやアカウントを開設すべきSNSは異なります。

それを前提として、一般的な特徴から考える、最適な使い分けや運用方法を説明します。各SNSの特徴を理解するだけでも、適切な使い分けの第一歩として有効ですので、ぜひ参考にしてください。

広告予算を使えるなら、まずFacebookから検討

SNS運用の最終目的は売上や利益の拡大であることがほどんどだと思います。その効果をもっとも確実に出しやすいのがSNS広告運用です。

SNS広告は細かいターゲティングで少額から運用可能ですので、しっかりしたノウハウさえあれば、予算をかけたぶん一定の効果を期待できるでしょう。

出稿するSNSのユーザー層が自社の商品やブランドのターゲット層と重なるならば、広告は有効な手段となります。

広告予算をかけられる場合、まずはFacebookから検討しましょう。Facebookはターゲティングに使える項目が多く、細かい設定が可能だからです。

とはいえ、Facebookをよく活用しているユーザーは年齢層が比較的高いため、その点は注意が必要です。

ただし、Facebookの広告マネージャ経由でInstagramにも出稿ができ、一定以上の精度でInstagram上でのターゲティングも可能となります。

FacebookやInstagramのユーザー層がターゲットと重なる、かつ広告予算をかけられるなら、まずFacebook活用が最適といえるでしょう。

写真や動画などの視覚的に魅力のあるコンテンツを量産できるなら、Instagramと相性がいい

ユーザー数が多いものからそうでないものまで数多くのSNSがある中で、Instagramは購買行動への影響力が強く、購買の意思決定のための情報収集に多く活用されているといわれています。

ほかのSNSと比較しても特徴的で、企業が本格的にアカウント運用する場合は非常に魅力的なポイントです。

現在では、ショップ機能が備わっており、Instagram内で集客から販売まで一気通貫して行うことができるため、特に消費財を扱う企業ではオンライン店舗としても活用できるため非常に相性が良いです。

購買に結びつく可能性が高い点のみを見るとInstagramは優先的に運用すべきSNSといえそうですが、商品やサービスによって相性の良さにかなり差が出ます。

写真や動画といった視覚的なコンテンツがメインであり、世界観やおしゃれさが重要。有益な情報系コンテンツであっても、写真のきれいさやクリエイティブの見栄えの良さが必要です。

そういったコンテンツを量産できるタイプの商品やサービス、運用体制を確保できるなら、Instagramは好相性です。

自由度が高い運用体制と投稿量を確保できるなら、X(Twitter)が効果的

リツイートが簡単で盛んに行われているがゆえに、高い拡散力を持つ点がX(Twitter)の大きな魅力です。

いわゆるバズはもちろん、広告(プロモトレンド)なども使いながらX(Twitter)キャンペーンを実施することで、瞬間風速的に情報を広げて認知度を高めるといった手法も使えます。

テキストのみで投稿でき、それでも拡散されるケースもあるため、Instagramとは相性があまり良くない業態でも適している場合があります。

Instagram、Facebookと比べるとリアルタイム性が高い点も特徴的で、特にエンタメなど「同時に楽しむ」系のサービスと好相性です。

こういったX(Twitter)の魅力を企業として享受するためには、投稿量の確保とX(Twitter)流のコミュニケーションへの適応および、それを可能にする運用体制が重要です。

またタイムラインの流れが早く、たくさん投稿しないとそもそも見られない、リーチできないため、まずはある程度の投稿量が必要となってきます。

その上で、さまざまな運用方法があるので一概にはいえませんが、いわゆる「X(Twitter)っぽいノリ」を取り入れられると、ユーザーから受け入れられ、人気アカウントになりやすいでしょう。

さらにネタっぽい投稿や、ユーザーとの気軽な交流など、「企業アカウントなのに親しみやすい」というイメージを持たれると、フォロワー数なども伸びやすいです。

こういった運用にX(Twitter)で流行したネタに即座に便乗する柔軟性ある運用体制など、担当者に一定の自由度を持たせる方が適しています。

ただ、X(Twitter)では炎上リスクも無視できないため、ガイドラインを用意するなど相応のリスク管理体制が必要です。

アカウントが伸びれば拡散や認知拡大効果が高くなるため、投稿量や自由な運用体制を確保できるなら、ぜひ取り入れたいSNSです。

若い世代がターゲットで、世界観に合う動画素材と製作リソースが確保できるなら、TikTokが効果的

FYP(ForYouPage)にて基本的にどんなアカウントの投稿であっても非フォロワーにおすすめ表示され、拡散されバズる可能性を秘めているのがTikTokの特徴です。

トレンドになっている動画ジャンルや音楽を把握し、TikTokユーザーが好みやすい動画を作成することができれば、新規層へのリーチが可能です。

TikTokではフォロワーの大小で拡散されやすさが大きく変わるわけではなく、アルゴリズムによって評価された投稿が拡散されるので、継続的に伸びる投稿を作成し続けなければ継続的に新規層にリーチしていくのは難しいといえます。

伸びる動画を企画し、TikTokに最適化した形で動画を編集する企画・撮影・編集のリソースがないと効果的なTikTok運用はできないのが現状です。

とはいえ、国内ユーザー数は右肩上がりに増加し続けており、特にZ世代の利用率は他の年代に比べ圧倒的であるため、Z世代などの若年層をターゲットとしており、運用リソースを確保できるのであれば、検討する価値のあるSNSです。

動画投稿をするための豊富な素材とリソースがあるならYouTubeを検討

ユーザー数が多く、長尺の動画によって情報量の詰まったコンテンツを提供できるのがYouTubeの魅力です。

以前はチャンネル登録者数を伸ばさないと視聴してもらうのが難しかったですが、現在では、ホームや関連動画で非チャンネル登録者にも動画が表示されるアルゴリズムになっているため、ユーザーの興味・関心と動画内容がマッチしていれば、少ない登録者数でもターゲット層にアプローチすることが可能になっています。

しかし、5媒体の中で1番製作コストと運用リソースがかかるのがYouTubeです。

加えて長尺動画にしても薄くならない有益な情報量が必要となるため、継続的に動画企画を考えて撮影・編集するには莫大なコストがかかります。

自社内にそういった知見があるメンバーがいる場合や、YouTube運用を委託するだけの予算・リソースを抱えている場合には、他の媒体ではできないような濃いコンテンツを提供できるためYouTubeとは相性が良いです。

4. SNS別:運用のポイント/勝ちパターンはコレだ!

ここまでは各SNSの一般的な使い分けを解説しましたので、次は各SNSの運用方法のポイントをお伝えします。

各SNSの特徴とアルゴリズムを踏まえて解説していきますので、すでに運用している方にも役立つ内容となっています。

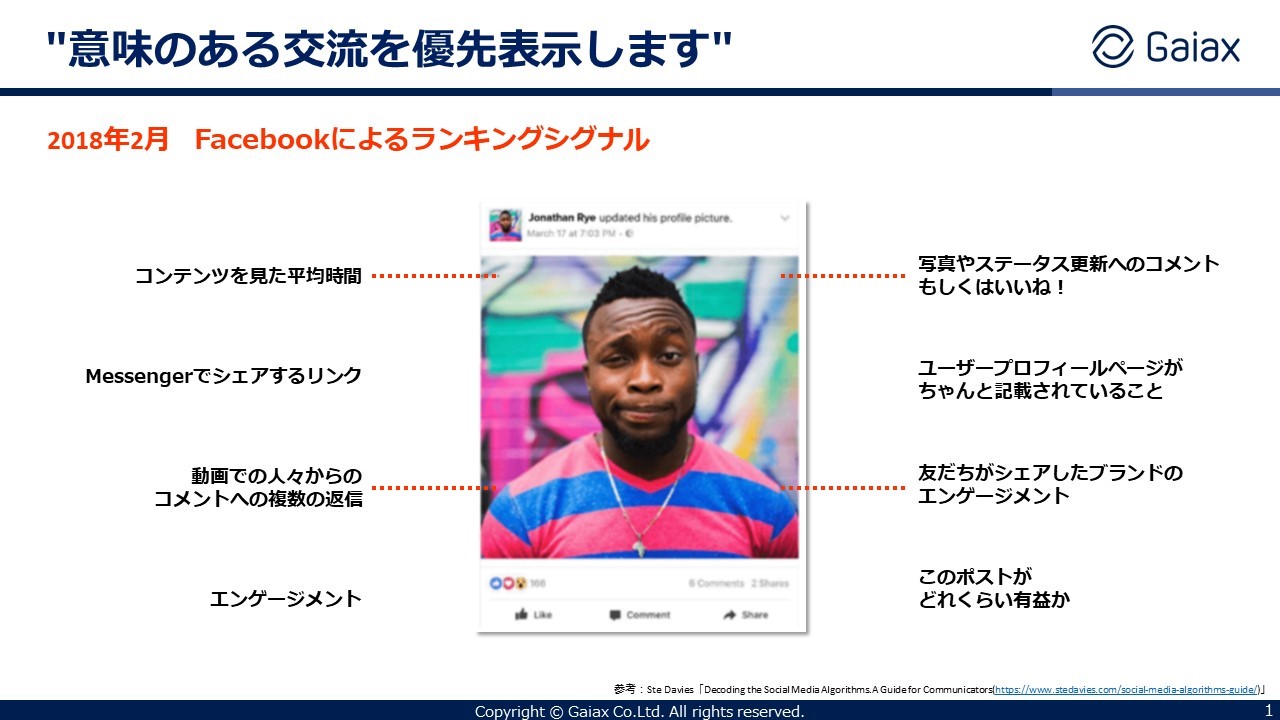

Facebook:重要指標は「リーチ率」 投稿の改善で成果向上

Facebookでは交流や対話を重視するアルゴリズムが強化されており、企業の投稿はオーガニックで届きにくくなっています。そのため、もっとも有効な活用手段は先に解説したとおり、広告を使用することです。

それを踏まえた上でFacebookをオーガニック運用する場合は、以下のポイントに注意しましょう。

- エッジランクにより投稿が時系列で表示されない

- 友達の投稿に加え、友達が「いいね!・コメント・シェア」した情報がよく流れてくる

- 実際の友達だけでなく、仕事上の関係の人とも繋がる

企業がFacebookページを運用する際に鍵になるのは、やはりエッジランクと友達の友達にまで投稿が届くコミュニケーションの仕組みです。エッジランクにより、投稿のタイミングだけでなく投稿単体の評価が重要であり、またFacebookでは「○○さん(友達)がいいね!と言っています」といった形で、他人の投稿が流れてくることがよくあります。

実際、交流や対話を重視するアルゴリズムになっており、ファンとの距離だけでなく、ファンの先のコミュニティも意識した、コメントなどのコミュニケーションが発生しやすい投稿をしていく運用ができます。

重要指標

Facebookのオーガニック運用における重要指標は「リーチ率」、そしてリーチ率を高めるために重要となるのが「エッジランク」です。

エッジランクとは、タイムラインにそれぞれのユーザーの興味関心にマッチした情報を表示するためのアルゴリズムのこと。

リーチはこのエッジランクによってコントロールされているため、たとえFacebookページのファン数が多くても、エッジランクが低ければリーチ率は下がってしまいます。

リーチ率を上昇させるためには、ユーザーのエンゲージメント獲得など、エッジランクを高めるための施策が必要です。

関連記事:

Facebook「リーチ」とは?リーチを伸ばすための運用方法を徹底解説

Facebook運用の勝ちパターン

1.投稿の改善

まずはエンゲージメント率(1投稿あたりのいいね数、コメント数、シェア数といったユーザーの反応)を上げることが重要です。

既存のコンテンツのブラッシュアップ、そしてよりユーザーを惹きつける新規コンテンツの導入をしていきます。

テキストのみより、画像や動画などの投稿のほうがリーチが伸びやすいと言われているほか、ライブ動画は表示される優先順位が高いアルゴリズムも判明しています。

逆に、外部サイトへのリンクが含まれるものは、Facebook内で完結するコンテンツよりも優先度が下げられます。

2.投稿タイミングの改善

投稿のリーチ率を上げるためには、投稿時間も重要です。実際にエッジランクを決める要素には時間(投稿されてからの経過時間といいね!などのリアクションからの経過時間)も含まれています。

最初に投稿のエンゲージメントを測定するために少人数のユーザーに配信される仕組みになっているため、よく投稿に反応してくれるユーザーがFacebookを開いている時間に投稿することも重要になりそうです。

一番リーチする曜日や時間帯を検証し、投稿のタイミングを改善してよりエンゲージメント率を上げましょう。

3.リーチの拡大

1,2を通してエッジランクを高めることで、よりリーチが拡大していきます。ここで投稿に反応しているユーザーを検証し、コンテンツをブラッシュアップしていきましょう。

そのユーザーと近い人たちをターゲットとして投稿をクリエイティブにする記事広告(投稿へのいいね!を促進する広告)を出稿するのもひとつの手です。

4.エッジランクの改善

こうしてエンゲージメントが得られる投稿のリーチを広げていくことで、エッジランクが改善されます。

エッジランクが高まると、ページにいいね!をしているのに投稿が届かなくなっていた休眠ファンにも再びリーチできるようになります。

5.リーチ率の上昇

こうしてエッジランクを高めることで、結果としてリーチ率も上昇します。

まずはエンゲージメント率を上げること、そして検証を重ねてリーチを上げることでエッジランクは高めることができます。

エッジランクを上げれば自ずとリーチ率も改善されていきますので、このリーチ率を重要指標として成果を測っていきましょう。

Facebookへの投稿頻度や時間帯

Facebookのエンゲージメントを増やすためには、ユーザーがFacebookを見ているタイミングで投稿することが重要になってきます。

過去の調査によると、Facebookを見る時間帯は、「出社前」「帰宅後から就寝前まで」が多いようです。朝か夜、ターゲットユーザーにより適していそうな時間帯に投稿することで、リーチしやすくなるでしょう。

Facebookのニュースフィードにはアルゴリズムが導入されているため、投稿数をむやみに増やしてもリーチやエンゲージメントは増えません。

ターゲットユーザーに役に立つ、確実に反応が得られるような質の高い投稿を、数を絞って行いましょう。

テキストのみの投稿より、画像や動画などの投稿のほうがリーチが伸びやすいと言われています。可能な範囲で取り入れてみてください。

関連記事:

Facebookに最適な投稿本数とは? 10業種50アカウントを徹底調査!

X(Twitter):重要指標は「インプレッション率」 ツイートのタイミングが重要

X(Twitter)特有のポイントをあげてみましょう。

- 最新性を重視するため基本的にフィードでは24時間以内にされたツイートが表示される

- リツイート機能で拡散されれば不特定多数に情報が届く可能性がある

※「✨」タブでおすすめツイートが表示される「おすすめ」とフォローしているアカウントの最新ツイートを表示する「最新」を切り替えられる。なおデフォルトでは「おすすめ」になっている。

X(Twitter)においてもっとも特徴的なのは、公開でつぶやいた内容がどんどんリツイートされることによって、フォロワーのフォロワーすら超えてまったく知らない人にまで届くことが多々あるということです。

企業活用においても、良くも悪くもフォローしてくれている人以外にも投稿が届く可能性があるという、X(Twitter)特有のオープンさをつねに意識しておく必要があります。

また、プロフィールの信頼性やツイートがプロフィール閲覧につながっているかという評価基準もアルゴリズムに含まれているため、フォローしたくなるプロフィールページの作り込みも重要です。

重要指標

X(Twitter)における重要指標は「インプレッション率」(1投稿あたりに届けられるユーザーの数)。最新のアルゴリズムではツイートはフォロワー全員には露出せず、フォロワー/非フォロワーに関わらずツイートの内容・トピックに興味・関心のあるユーザーに露出するようになっています。

つまり、ターゲットになるユーザーの興味・関心に沿った内容を盛り込んだツイートをすることで、インプレッション率を高めることが重要です。

またX(Twitter)は最新性を高く評価するため、ある程度時間を開けて投稿すれば、ツイート同士がエンゲージメントを相殺し合うことは基本的にありません。

そのため、ユーザーのインサイトに沿ってツイートの「質」を圧倒的に高めて、ツイートの質を担保した上で「量」でも攻め、露出機会を増やすことでインプレッション率を高めていきましょう。

X(Twitter)運用の勝ちパターン

1.投稿の改善

現在のX(Twitter)のアルゴリズムでは「誰が」ツイートしたかよりも、「どんな」ツイートをしたかで誰に露出されるかが決定されるため、ツイートを届けたい人たちが求める内容をツイートする必要があります。

X(Twitter)上で話題になっている「トレンド」を盛り込んだ内容や、X(Twitter)でインプレッションしやすい「〇〇の日」などのモーメントに便乗したようなツイートをすることでインプレッション率の向上が期待できます。

また、本質的にはターゲットユーザーのインサイト(需要)を調査した上で、そのインサイトに訴求するような内容をツイートに盛り込むことができればベストです。

関連記事:

消費者の隠れたニーズを掘り起こす。ソーシャルリスニングのやり方「インサイト調査」を解説

2.投稿タイミングの改善

インプレッションを獲得しやすい曜日や時間帯を検証します。そのデータに基づき、投稿本数を増やしていきましょう。X(Twitter)上の話題に乗ってトレンドになっているハッシュタグを使ったりなど、リアルタイムな投稿を心がけましょう。

3.インプレッションの拡大

プロモツイートを活用したり、アクティブフォロー(競合他社をフォローしているなど、親和性の高いユーザーをフォローする)や、アクティブアクション(親和性の高いコメントに「いいね!」をする)をしてリフォローを狙いましょう。

フォロワー数の増加は、インプレッション獲得に直結します。

特に自信のあるツイートや届けたいツイートに関しては「ブースト」機能を活用してインプレッションを増加させることも検討すると良いです。

4.インプレッション数の増加

これまでの工程を通して、インプレッション率が改善されます。

まずはテキスト内容の見直し、そして投稿タイミングの改善などFacebookと共通するところはありますが、「質」×「最新性」を重視して積極的に投稿し、インプレッションを稼いでいきましょう。

アクティブフォロー、アクティブアクションなどは非常に基本的ですが有効な手段なので、継続して行いましょう。

X(Twitter)への投稿頻度や時間帯

時間帯では昼の11~13時、夜20~23時に反応率が高くなる傾向があるので、まずはこの時間を狙ってみるといいでしょう。複数の投稿時間を試しながら、自社アカウントにもっとも合った時間帯を見つけるのが重要です。

投稿頻度に関して、Facebookの投稿が「質」で勝負するのに対し、X(Twitter)は「量」で勝負する必要があります。

タイムラインにアルゴリズムが無く基本的に時系列で表示されるので、投稿数が多いほどユーザーの目に触れる確率が高まるからです。最低でも1日1回、できれば2~3回以上投稿しましょう。

企業によっては、一日30回以上も投稿しているところもあります。

Facebookに比べると、X(Twitter)は、顔文字や記号を使い、より砕けた表現が好まれます。ユーザーと企業アカウントの距離が近いので、投稿内容も親近感がわくようなものだと受け入れられやすいです。

関連記事:

X(Twitter)に最適な投稿本数とは? 10業種50アカウントを徹底調査!

Instagram:重要指標は「エンゲージメント率」 。「好きと欲しいをつくる」SNSプラットフォーム

Instagramもまた、他の媒体とは違う点がいくつかあります。

- 写真や動画などのビジュアルコミュニケーションが中心

- ハッシュタグの活用が盛ん

- 若者の間では検索エンジンよりも、ハッシュタグやユーザー名検索を活用して情報収集する人も多い

Instagramでも、ホームや発見タブにてフォローしていないアカウントの投稿が多く表示されるようになってきました。大きなアカウントだとリーチのほとんどが発見タブ経由であり、ハッシュタグ検索からの流入割合は以前と比較すると極僅かになっています。

しかし、アカウントコンセプトや投稿内容をアルゴリズムに認知させるという目的において、ハッシュタグの活用は非常に重要です。

また、減少しつつはあるものの、アカウント初期の頃の流入経路としては依然としてハッシュタグ検索が多いため、投稿に即した適切なハッシュタグを選定してつけることは大事です。

またその付け方はX(Twitter)とは異なり、複数つけることが多いです。(最大30個)

またフォロワーからの投稿の評価の良し悪しで発見タブに露出していくか否かが決まるため、普段からストーリーズやインスタライブ等を活用してフォロワーをファン化しておき、フィード投稿へのエンゲージメントが集まりやすいようにしておくことが大事になります。

重要指標

重要指標は「エンゲージメント率」です。エンゲージメント率は、利用者にとって欲しい情報であり、「好きと欲しい」を意味するシグナルであるため、Instagramのアルゴリズムでは重視されています。

シグナルには大きく2つあります。

一つ目が「リレーションシップシグナル」で、アカウントとの繋がり度合いの高さを測る指標、二つ目が、「インタレストシグナル」で、コンテンツに対してどれほど興味・関心を示しているか(いいね、シェア、コメント、保存、ストーリーズ閲覧頻度)を測る指標です。

自社アカウントの投稿に対してエンゲージメント率が高いユーザーはこの2つの指標の両方で高く評価されることになります。そのため、エンゲージメント率が高ければリーチやインプレッションも伸びやすくなります。

まずはユーザーにエンゲージメントされる「質」の高い投稿をすること、Instagramの世界観を崩さずブランドを伝えていくことが大切です。

Instagram運用の勝ちパターン

1.質の高い投稿でフォロワーを集める

アカウントに関連するハッシュタグのフォロー、同じような内容を発信するアカウントのフォロー、投稿内容に沿った適切なハッシュタグの選定により、アルゴリズムにアカウントのジャンルと投稿内容のジャンルを認知させます。

次に、そのジャンルにおいて、できるだけ有益性・新規性・独自性の高い内容を投稿に盛り込みます。

投稿自体が伸びるためには、エンゲージメントの中でも保存と滞在時間が高く評価されます。このような投稿はユーザーをInstagram内により長く滞在させることに貢献するためです。

そして、投稿がリーチしたユーザーにフォローしてもらうために必要なのがプロフィール遷移率です。

投稿を見たユーザーのうち何人がプロフィールを訪れたかという数値で、投稿からフォローしてもらうためにはこの数値を高めることが大事です。

まとめると、投稿をより広くリーチさせるために保存・滞在時間が長くなるように投稿内容を作り、投稿からのフォローを増やすためにプロフィール遷移率が上がるようにPDCAを回すことが重要になります。

投稿頻度と時間については定期的な投稿を評価するアルゴリズムが効いているため、同じ投稿数であっても、一定の頻度で更新されているアカウントのほうが高評価を得やすいです。

ユーザーのタイムラインを占拠して鬱陶しく思われないよう、多くても1日1件ほどの投稿数にしながら、投稿間隔がばらつかないようにコツコツと投稿するのがいいでしょう。(InstagramはX(Twitter)ほど最新性を評価していないため、1日に複数投稿すると、投稿同士のエンゲージメントが相殺し合う可能性があります。)

ただし、投稿後のエンゲージメント率とその初速はその後発見タブで拡散していくための重要な指標になるため、閲覧されやすい曜日、時間帯を検証し、少しでも目に触れられる投稿タイミングを探るのは重要です。

2.フォロワーのファン化

次に集めたフォロワーをストーリーズ・インスタライブ・DMでファン化させましょう。Instagramのアルゴリズムでは、投稿だけでなくこれらの機能で交流を持ったアカウントの投稿とストーリーズがホームで上位表示されやすくなります。

フォロワーのホームにおいて、自社アカウントのストーリーズができるだけ左に、フィード投稿ができるだけ上部に表示されるには、これらの施策が有効です。

特にコメント・DMでのやり取りはアカウント同士の親密度という観点で高く評価されるため、コメント・DMをくれたユーザーにはいいねに加えて返信もして親密度を向上させましょう。

3.投稿内容とフォロワー教育でPDCAを回す

発見タブに露出しやすいかつフォロー転換率の高い投稿作りとフォロワーを教育して投稿へのエンゲージメントを上げ、さらに投稿が発見タブで露出されやすいようなサイクルを作ることが重要です。

投稿作りに関しては、保存数やプロフィール遷移率が高かった投稿のインサイトを分析し、なぜ高い数値になったのか仮説を立てて、投稿を作り検証するというPDCAサイクルを回しながら運用しましょう。

関連記事:

記事だけがコンテンツじゃない!Instagramを上手く活用した企業のコンテンツマーケティング事例分析

【Instagram広告運用】Instagram広告の種類・出稿方法・特徴を徹底解説!

Instagramへの投稿頻度や時間帯

投稿の量より質が重要です。

Instagramと相性が良く、投稿ネタを作りやすいアパレルやコスメ系のブランドは1日2~3回程度、それ以外の業種であれば1日1回から一週間に3~4回程度というのが平均的です。

Instagramでは投稿にリンクが貼れないため、Facebookのような商品やキャンペーン情報の投稿はあまり適切ではありません。おしゃれ、楽しい、感動的など、ユーザーの視覚に訴える質の高い写真を使い、世界観になじむ投稿をしましょう。

その上で、獲得したフォロワーに対してストーリーズやハイライトを活用して商品・キャンペーンを訴求していくのがベターです。

関連記事:

Instagramに最適な投稿本数とは? 10業種50アカウントを徹底調査!

TikTok:重要指標は「動画視聴完了率」と「平均視聴率」動画の質が重要

TikTokもまた他の媒体とは異なる特徴があります。

- FYPによる投稿のレコメンドが主流

- フォロワー数が少なくてもバズる可能性がある

TikTokでは30秒~1分程度の短尺動画が主流であり、FYP(ForYouPage)と呼ばれるタブにてユーザー個人個人に最適にカスタマイズされたおすすめ動画が表示されることが最大の特徴です。

TikTokの最大の強みはこの独自のレコメンドアルゴリズムであり、フォロワーが少数であっても動画の質が良ければ数百万人というユーザーに拡散される可能性を秘めています。

TikTokでは独自のアルゴリズムによって動画が評価され、段階的にユーザーのFYPに表示され、テストを繰り返して多くのユーザーに表示されていきます。

そのため、Tiktokの活用においては、アルゴリズムが動画をどのように評価しているかの分析と、どのような投稿が今ユーザーに受けているのかという2つの観点から分析する必要があります。

重要指標

TikTokの重要指標は「動画視聴完了率」いわゆるフル視聴率と「平均視聴時間」です。

「動画視聴完了率」は動画を視聴した全ユーザーのうち、動画を最後までスワイプせずに視聴したユーザーの割合です。

「平均視聴時間」はその動画が1再生あたりに平均してどれくらいの時間視聴されたかという指標です。

例えば、20秒の動画であれば、動画視聴完了率、平均視聴時間の最大値はそれぞれ100%と20秒。動画視聴完了率が上がれば、基本的に平均視聴時間も上がるため、いかに動画を最後まで視聴してもらえるかを考えて動画作りを行う必要があります。

TikTok運用の勝ちパターン

1.開始1~2秒を特に意識した動画作り

TikTokでは30秒から1分程度の動画が多いですが、ユーザーは動画の開始1~2秒でその動画を見るか判断し、「見ない」判定された動画はすぐにスワイプしてスキップされてしまいます。

そのため開始1~2秒でユーザーの興味を引いて続きを見たいと思わせるために動画の冒頭でインパクトのある内容を持ってくる構成にすることが大事になります。

2.ハッシュタグを活用する

TikTokにもInstagramなどと同様にハッシュタグが存在します。

TikTokでは投稿につけられるハッシュタグ数に制限がなく、いくつでもつけることができます。ただ、実際にはたくさんつけ過ぎると動画が見辛くなるため、つけるのは4~5個程度にしておくのが良いです。

ハッシュタグをつけることにより、

- ハッシュタグ検索された際に再生されやすくなる

- ターゲットユーザーのおすすめに表示されやすくなる

といった効果が期待できます。

ハッシュタグの選定については、再生回数100万回以上などの検索・視聴ニーズが高いと考えられるハッシュタグをつけましょう。

また、トレンドになっている人気ハッシュタグやハッシュタグチャレンジが開催されているハッシュタグは再生回数の増加に繋がりやすいため、ぜひ活用しましょう。

3.トレンドの分析

今TikTokでどんな動画が人気でトレンドになっているかの分析が重要です。

TikTokのメインユーザーはZ世代を中心とする若年層であり、トレンドの移り変わりが激しく、少し前だとバズった動画でも今ではバズらないということが当たり前に起こります。

そのため、つねにアンテナをはり、どんな内容・構成の動画がトレンドになっているのかを意識しておく必要があります。

また、動画に使われる音楽のトレンドも重要です。

TikTokでトレンドになっている音楽をBGMに使用していると動画がバズりやすくなっているため、今TikTokでどんな音楽がよく動画に利用されているのかを分析し、投稿する動画に使用しましょう。

TikTokへの投稿頻度や時間帯

TikTokでは投稿ごとにFYPを通じてさまざまなユーザーにおすすめ表示されていくために同じアカウントの投稿の視聴・エンゲージメントが相殺し合うということは考えられないです。

そのため、1日に数投稿しても問題はないですが、TikTokでは量よりも質を重視して、できるだけバズる可能性の高い投稿をすることを意識した方が良いです。

時間帯については他のSNSと同様に夕方17~21時頃がもっともアクティブユーザーが多いと考えられます。曜日についても学校や仕事が休みである土日が一般的にアクティブユーザーが多いです。

実際のアカウント運用ではこれらを踏まえた上でアカウントのインサイトで、視聴ユーザーがアクティブな曜日や時間帯を分析して投稿時間と曜日を決めるのが良いでしょう。

YouTube:重要指標は「視聴完了率」と「エンゲージメント数」動画の質が重要

![]()

YouTubeはユーザー投稿型の動画配信プラットフォームであり、エンタメ系のいわゆるYouTuberの動画だけでなく、ビジネス・教育などのジャンルの動画も多く配信されていて、ユーザー層は幅広いです。

以前はチャンネル登録しているアカウントの動画を視聴する人が多かったですが、現在ではホームや関連動画としてチャンネル登録していないアカウントの動画も多く表示され、視聴されるようになっています。

YouTubeは他のSNS媒体と異なり、よりコンテンツネットワークが重視されるプラットフォームのため、人間関係ではなく、ユーザー自身の興味・関心に最適な動画が表示されるアルゴリズムになっています。

重要指標

YouTubeでは動画が最後まで視聴された割合である「視聴完了率」と、コメント、高評価、シェアなどの「エンゲージメント数」が重要な指標になります。

視聴完了率の良い動画は多くのユーザーにレコメンドされて拡散され、視聴完了率が落ちると徐々に拡散が落ち着いていきます。

YouTubeではこれらの動画のパフォーマンスを測る指標と、ユーザーの興味・関心や過去の視聴履歴などから最終的におすすめ表示する動画を決定しています。

動画に含まれる情報量と動画時間のバランスが上手く取れていると、視聴者を飽きさせず、再生時間を伸ばすことができるでしょう。

YouTube運用の勝ちパターン

1.投稿内容の統一とクリック率の高い動画作り

1つのチャンネルでバラバラの内容の投稿をしていると、アルゴリズムの評価が低くなるだけでなく、チャンネルを訪れたユーザーの登録率も下がってしまうため、1つのチャンネルの中で投稿内容はある程度統一させておきましょう。

次に、動画がユーザーのホームや関連動画に表示されてもクリック率が低ければ、動画の質や関連性が低いと判断され、その後レコメンドされにくくなってしまいます。

反対に、クリック率が高ければ、その後もレコメンドされやすくなります。

クリック率を上げるために重要なのは主にタイトルとサムネイルの2つです。両方とも大事ですが、人間は文字よりもが画像情報をより重視する傾向があるためサムネイルは特に意識して作りましょう。

2.エンゲージメントの訴求

動画を誰に表示するかは、ユーザーの興味・関心などのパーソナライゼーションと動画自体の評価であるエンゲージメントの2つです。このうち動画投稿者に改善余地があるのはエンゲージメントです。

シンプルな施策では「コメント・高評価」お願いしますと動画内で訴求するのが効果的です。

また、動画内での話に絡めて「みんなの意見もコメントで教えて」のように具体性のある内容でコメントを呼びかけるのがより効果的です。

3.Shortsの活用

YouTubeの短尺動画掲載機能であるYouTubeShortsも有効に活用しましょう。

Shortsのメリットは、短尺であるため、隙間時間などでも閲覧可能であり、長尺動画に比べて視聴の心理的ハードルを下げることができます。

比較的視聴しやすいShortsでカジュアルで興味を引くようなコンテンツをあげて、そのチャンネルのメインコンテンツである長尺動画に誘導するという使われ方もよくされています。

一方、長尺動画はごくわずかでほとんどがShorts動画というチャンネルも存在します。

このようなチャンネルはYouTube自体を集客用の媒体と決めて、他の媒体やWebページへの誘導を主眼に置いているというパターンが多いです。

- Shorts→メインの長尺動画

- Shorts→他媒体

大きくこの2つの使い方ができます。

Shortsでは短尺動画であることもあり、TikTokと同様視聴完了率の高い投稿が評価されます。そのため、開始1~2秒での離脱を防ぎ、動画を最後まで見たくなる構成を考えた企画が必要になります。

YouTubeへの投稿頻度や時間帯

他の媒体と同様に、一般的には17〜21時頃が1番アクティブユーザーの多い時間帯ですが、チャンネルのターゲットやペルソナによって最適な投稿の時間帯は変わります。

また、YouTubeアナリティクスを分析して、もっともユーザーが視聴しやすいと思う時間帯に投稿することも重要です。

ユーザーが見やすい時間帯に投稿することで、動画の再生とエンゲージメントの初速を上げることで、拡散されやすくなります。

投稿頻度については、YouTube動画を量産することは基本的に難しいため、企業活用であれば週1回程度を目安に継続して上げ続けることが大切です。

投稿頻度が低すぎると、動画を投稿しても見てもらえなかったり、チャンネル登録と再生数が伸びないことが考えられます。

結果としてこのようなチャンネルのアルゴリズムの評価は低くなるため、動画が拡散されにくくなってしまいます。

そのため、可能な限り投稿頻度をあげ継続して動画投稿をすることが大切です。

5. 5大SNSをうまく使い分けている事例

3つのSNSの特徴をうまくつかみ、効果的に使い分けているブランドを紹介します。

各SNSに合わせた発信の役割分担が参考になる企業事例

事例①味の素

おなじみのうまみ調味料、味の素のアカウントでは、各SNSの文化に合わせた投稿がされています。特にX(Twitter)は親しみやすい投稿や、味の素について投稿しているツイートを引用リツイートするなど、積極的に交流する姿勢が見られます。

・Facebookアカウント

https://www.facebook.com/ajinomoto.co.jp

フォロワー数は8万人以上、2日に1回程度の投稿頻度です。 味吉くんというキャラクターを使い、『味吉くんの「今日は何の日?和食編」』と題して春の野菜や食べ物、郷土料理などを詳しく紹介しています。

・X(Twitter)アカウント

15万以上のフォロワー数を誇るX(Twitter)アカウントでは、2日に1回程度投稿し、投稿日には2~3ツイート連投しています。

内容はキャンペーンが多いものの、ちょっとしたライフハックのような投稿も。そのような投稿は、エンゲージメントが高くなっています。例えば以下はX(Twitter)でバズるときによく見かける、投稿文の使い方です。

https://twitter.com/ajinomoto/status/1374270709363585026

・Instagramアカウント

https://www.instagram.com/ajinomoto.co.jp/

Instagramアカウントはフォロワー数3万人。投稿頻度は決まっておらず、1日おきに投稿するときもあれば、1カ月ほど空く場合もあります。

投稿内容は、主に自社製品(味の素)を使ったレシピの紹介で、彩りよく思わず作ってみたくなる画像が並んでいます。

事例②ポカリスエット

大塚製薬株式会社が製造する、スポーツドリンク「ポカリスエット」のSNSアカウントです。味の素と同様にSNSに合わせたコンテンツを作っており、InstagramではUGCを活用するなどユーザーを巻き込んだ取り組みもされています。

・Facebookアカウント

https://www.facebook.com/pocarisweat.jp

18万人以上がフォローしており、2~3日に1回投稿しています。内容はキャンペーンや間違い探しといったクイズのほか、水分補給を促す投稿が多く見られます。

・X(Twitter)アカウント

https://twitter.com/pocarisweat_jp

フォロワー数は4.9万人。投稿頻度は一週間に2~3回程度ですが、投稿した日は2~3ツイート連投しています。

投稿内容のメインはキャンペーンで、X(Twitter)受けが良さそうなイラスト投稿キャンペーンを開催しています。この企画はX(Twitter)でのみ展開しており、SNSのユーザー層や文化に合わせてキャンペーン設計をしているようです。

https://twitter.com/pocarisweat_jp/status/1351363752826847232

・Instagramアカウント

https://www.instagram.com/pocarisweat_jp/

フォロワー数は1.5万人。大体3~5日に1度の投稿頻度です。

「#ポカリキッズ」や「#ポカリフォト」などのハッシュタグを付けて投稿したユーザーの写真をリグラムで紹介しています。

https://www.instagram.com/p/CNHalE8hguH/

コンテンツの使い分けが参考になる企業事例

事例①モスバーガー

株式会社モスフードサービスが展開するハンバーガーチェーン「モスバーガー」の投稿事例です。

各SNSのフォロワー数と投稿内容は以下のとおりです。

Facebook:https://web.facebook.com/mosburger/

フォロワー数16万人。主に期間限定商品や新商品を宣伝しています。

X(Twitter):https://twitter.com/mos_burger

フォロワー数108万人以上。Facebookと同じく期間限定商品などを宣伝しつつ、クイズやおもしろい動画も投稿し、ユーザーに親しみを感じてもらえるように工夫しています。

Instagram:https://www.instagram.com/mosburger_japan/

フォロワー数は約9万人。季節に合わせたモスバーガー商品を投稿しており、映える画像が目を引きます。

以下では、同じ「期間限定のご当地シェイクの紹介」という内容でありつつ、SNSごとに若干文章や写真のクリエイティブを調整している例を紹介します。

・Facebookへの投稿

スタンダードな説明と、企業(ブランド)としてのスタンスも交えた文章を掲載しています。

https://www.facebook.com/mosburger/photos/a.227732373941546/3739716486076433

・X(Twitter)への投稿

「~という人はRT」など、テキストの見せ方をX(Twitter)の文化に寄せており、Facebookと比較すると砕けた文言になっています。

https://twitter.com/mos_burger/status/1364817432494280704

・Instagramへの投稿

同じ画像を使用していますが、正方形にトリミング。キャプション1文目をキャッチーにしています。

https://www.instagram.com/p/CLtE-tdjD2-/

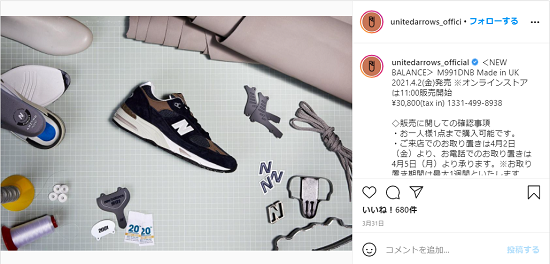

事例②UNITED ARROWS

アパレルブランド「UNITED ARROWS」のSNSアカウントの投稿事例です。

各SNSのフォロワー数と投稿内容は以下のとおり。

Facebook:https://www.facebook.com/UNITEDARROWS.jp/

フォロワー数は約10万人。イベント案内やコーティネート事例などを紹介しています。

X(Twitter):https://twitter.com/UNITEDARROWS

フォロワー数は約10万人。Facebookと同じくイベント案内や新商品の宣伝、スタイリング事例などを紹介しています。

Instagram:https://www.instagram.com/unitedarrows_official/

フォロワー数は約33万人。Facebook、X(Twitter)と比べるとビジュアル重視で、洗練されたカタログのような投稿画像が目立ちます。

以下では、「新発売のスニーカー紹介」という同じ内容でありつつ、各SNSに合わせてクリエイティブを変えている例を紹介します。

・Facebookへの投稿

スタンダードな写真と案内文が記載されています。

https://www.facebook.com/UNITEDARROWS.jp/posts/5312644348776858

・Instagramへの投稿

Instagramで好まれそうな作り込まれたクリエイティブになっています。投稿ごとのリンクを貼れない分、キャプションには販売に関する注意点や取り扱い店舗などの情報も記載しています。

https://www.instagram.com/p/CNFMJJCBsxk/

関連記事:

Facebook/Instagram /X(Twitter)…SNSごとに投稿内容は変えるべき? 企業事例から学ぶ“コストをかけない”使い分けのポイント

TikTokを有効活用している企業事例

事例①ほっともっと

お持ち帰り弁当・宅配弁当を提供する大手チェーンのほっともっと。ほっともっとの公式TikTokアカウントでは、お弁当の調理動画やおすすめお弁当紹介などさまざまな企画の動画は配信されています。

TikTokらしくコンパクトに編集されており、流行りの楽曲を使って、リズムに合わせて編集されています。

https://www.tiktok.com/@hottomotto_com?lang=ja-JP

ユーザーにリアクションを求めるような動画も投稿しており、多くのコメントを集めることができています。コメントのようにユーザーとの交流を増やすことでより動画が拡散できています。

アルゴリズムに関する詳しい情報はこちらの記事をご覧ください。

※参照記事: SNSのアルゴリズム徹底解説!誰も教えてくれない運用方法の秘訣とは?

実際に下記の投稿ではコメントが700件も寄せられていました。

https://www.tiktok.com/@hottomotto_com/video/7156144420633562369?lang=ja-JP

事例②ドミノピザ

大手宅配ピザチェーンのドミノピザの公式TikTokアカウントです。ドミノピザのTIkTokではおすすめピザの紹介やピザの豆知識などの動画が多く上げられています。

https://www.tiktok.com/@dominos_jp?lang=ja-JP

また、ユーザーの質問に答えるような形で作成されている動画も多く、一方通行になりやすいTikTokという媒体でユーザーとコミュニケーションを取り、コンテンツ作成に上手く活かしています。

https://www.tiktok.com/@dominos_jp/video/7182866792979778817?lang=ja-JP

事例③バイトル

アルバイト・パート求人情報サイトのバイトル公式TikTokアカウントです。バイトルのTIkTokではCMの紹介や仕事の紹介、企画動画などさまざま動画が上げられています。

https://www.tiktok.com/@baitoru_official

2023年6月に実施した、ユーザー参加型の新生活応援キャンペーンでは、キャラや楽曲とともに「バイトル」を印象付けました。関連動画の総再生回数5,000万回以上の約80%がTikTok寄与という大成功を収めています。

https://vt.tiktok.com/ZSFSPA7xE/

YouTubeを有効活用している企業事例

事例①サントリー

国内大手飲料メーカーのサントリーの公式アカウントです。こちらのアカウントでは同社主力商品であるアルコール飲料を中心にCMの動画をYouTube用に編集した動画を多く上げています。

また、「うち飲みレシピ」として美味しいお酒の作り方や、ウィスキーの愉しみ方を紹介した動画も上げており、消費者が自宅でお酒を楽しむための工夫を発信することで購入者数の増加に繋げています。

https://www.youtube.com/@SuntoryGroup/featured

https://www.youtube.com/watch?v=h1SKk6YO1q8

事例②有隣堂

創業114年の書店である有隣堂の公式アカウントです。こちらのアカウントでは「有隣堂しか知らない世界」と銘打ったさまざまジャンルの動画をYouTubeにて上げています。

また曜日限定でライブを配信を行うなどして、独自の世界観をファンに届けています。

https://www.youtube.com/@Yurindo_YouTube

書店だからこそできるテーマや、宣伝らしくっぽくない本音全開のトークが反響を呼び、多くのユーザーを虜にしています。

https://www.youtube.com/watch?v=HwvSdRFQqrk

6. 異なるSNSでは異なる運用を!

5つのSNSの特徴とユーザーの動向、使い分けの考え方などをまとめました。

それぞれ投稿の並び方や投稿が届く範囲・ユーザーが求めるものなどが違うので、異なるソーシャルメディアメディアでは別々のタイミングで違った内容・形式の投稿をしていくことが重要です。

すでにそういった感覚をお持ちの方も多いかとは思いますが、今回のまとめがあらためてお役に立てたのなら幸いです。

以上、『Facebook・X(Twitter)・Instagram・TikTok・YouTube、5大SNSの使い分け解説!特徴やユーザー動向、運用方法まで』でした。

補足:Facebook、X(Twitter)、Instagramを連携して投稿をまとめたい方へ

本質的にはそれぞれの媒体でコンテンツを作り分けて適した形で配信すべきですが、「どうしても連携して投稿を効率化したい」という方向けに、Facebookや・X(Twitter)、Instagramを連携する方法も下記にまとめています。

こちらも合わせて参考にしてみてください。

関連記事:

InstagramとFacebook・X(Twitter)の連携で運用を効率化! 気を付けたいポイントまとめ

記事に関連する動画をYouTubeで観る

ガイアックス ソーシャルメディアラボではYouTubeチャンネルで動画コンテンツを配信しています。より理解が深まりますので、併せてこちらもご視聴くださいませ。

Facebook活用なら、ガイアックスにお任せください!

メルマガでSNSの最新情報をキャッチしたい方はこちら!

この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部

この記事に関するキーワード